UIターン前に知りたい高知の暮らし【医療施設編】

こんにちは。四国の転職エージェント、リージェントの井上です。今回は高知県の医療体制についてお話ししていきたいと思います。

高知県は四国の中でも最も広い面積を有する県となるため、地域によって医療機関の数や専門性に偏りがあるのではないか、と想像される方もいらっしゃるかと思います。

実際に高知県の医療体制がどのようになっているのか、高知県が公表している「第8期高知県保健医療計画」をもとに情報収集してみました。

高知の医療施設分布から見る医療体制

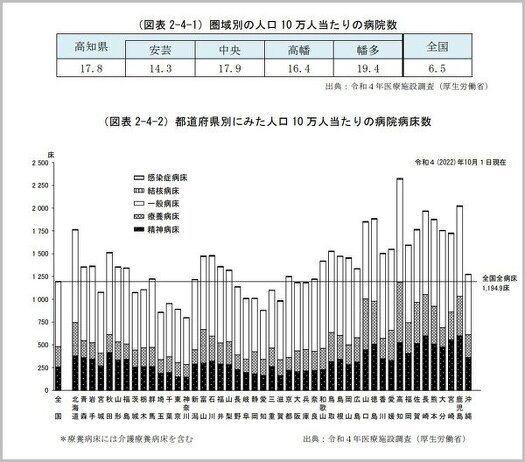

人口10万人あたりの病院数は「17.8施設」と、全国平均の「6.5施設」を大きく上回っており、実はこの数値は全国でも高い水準となっています。しかし、病院の分布には地域差があり、幡多エリアと中央エリアに特に多く、都市部と中山間地域では医療へのアクセスに差が見られます。

また、病院全体の病床数は人口10万人あたり「2,328.1床」と、全国平均の「1,194.9床」の約2倍もあり、増加する介護ニーズに対応していることが伺えます。

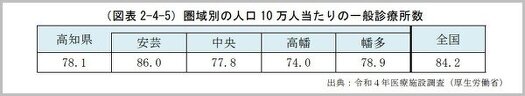

一方で一般診療所数は人口10万人あたり「78.1施設」となり、全国平均の「84.2施設」を下回っています。

以上のことより、高知県の特徴としては、比較的規模のある病院数は充実しているものの、日常的に利用するかかりつけ医への通いやすさに関してはエリアによって差があると言えるでしょう。

中央エリア以外への移住を検討される際には、事前にしっかりと地域の医療情報を収集することをお勧めします。

各エリアの医療環境

<中央エリア(高知市周辺)>

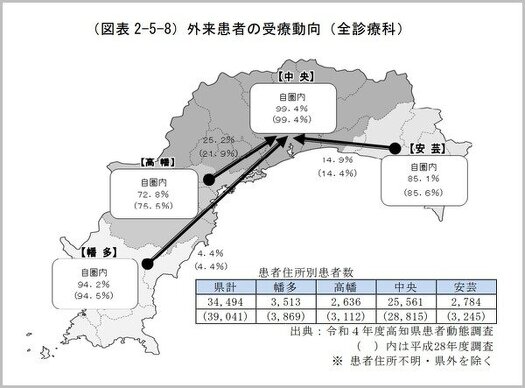

中央エリアは県内最大の人口を抱え、高知市はその中心として約32万7千人を擁し、県全体の47.2%を占めています。医療従事者数や医療施設数も県平均・全国平均を上回り、県内の医療資源が集中しています。

一方、豊富な医療資源があるが故、安芸エリアや高幡エリアからの患者も多く、病床不足が発生するという課題も持ち合わせています。

<安芸エリア(安芸市周辺)、高幡エリア(須崎市周辺)、幡多エリア(四万十市、宿毛市周辺)>

患者数に対して医療機関の不足感がある為、一般診療所では対応できない場合は、中央エリアの医療機関にかかるということも頻繁にあるようです。

一方、急性期医療については、なるべく地域内で完結できるよう、最新の医療機器やシステムを導入する等、医療体制の改善を行っています。

また、患者の医療需要に合った医療機能を提供できるよう、必要な病床への転換(例:一般病棟を一時的に感染症病棟に転換)などを通して、必要な病床機能を確保していく努力も重ねています。

高知県の救急医療体制

今までお伝えした内容より、高知県中央エリアに居住地を構える場合は、医療施設が充実しているため大きな問題はなさそうですが、その他エリアへの移住に関しては少し不安を感じる方もいらっしゃるのではないかと思います。

そして、一番の不安要素は「急な異変」、すなわち救急医療体制がどのようになっているか、という点ではないかと思います。ここでは、高知県の救急医療体制について触れていきたいと思います。

高知県では、急な病気やけがをした場合に、適切な医療機関を案内してくれる高知県救急医療情報センターがあります。

当センターでは、電話による照会窓口とインターネット上の「こうち医療ネット」(高知県救急医療・広域災害情報システム)を通じて、救急医療情報を集約し、県民、医療機関、消防機関などへ迅速かつ的確に情報提供を行っています。

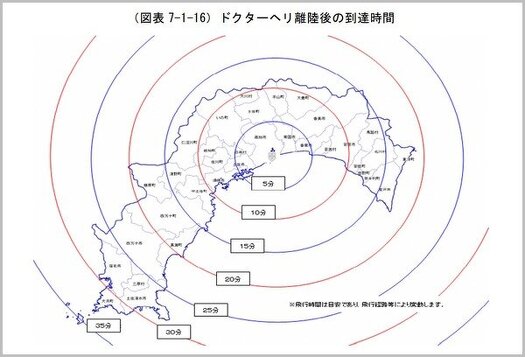

また、高知県内の救急医療体制の充実を図るため、ドクターカー3台を各救命救急センターに配置しています。ドクターカーだけでは対応できないエリアに関しては、ドクターヘリも積極的に活用しています。

平成17年3月からは消防防災ヘリコプターの「ドクターヘリ的運用」を開始し、平成23年3月には高知医療センターを基地病院としてドクターヘリを導入しました。その後も、専用ヘリポートを整備することでドクターヘリの運航時間延長を図るなど、より迅速な救急搬送体制の構築を推進しています。

やむなくドクターヘリが出動できない場合は、消防防災ヘリコプターによる搬送や、近隣県との相互応援協定に基づき他県のドクターヘリが対応するなど、あらゆる機関と協力できる体制を整えています。

へき地医療向上の取り組み

へき地への移住を検討されている方は、救急医療だけでなく、日常的な医療体制についても気になりますよね。

高知県では、へき地医療の質向上を目的とした「へき地医療情報ネットワーク」を整備し、31のへき地診療所と拠点病院が参加しています。

このネットワークでは、遠隔画像伝送システムを活用し、CT画像などを共有することで、専門医によるコンサルテーションやセカンドオピニオンを可能にしています。

こういったシステムを活用することで、地域の医師は専門医の支援を受けながら治療方針を決定し、より迅速で的確な医療を提供できるようになってきています。また、患者にとっても、遠方の病院まで行かなくても専門医の意見を聞くことができるという点で大きなメリットがあります。

技術の進歩により、へき地でも適切な医療を受けられる時代に進化していることを実感しますね。

高知県の小児医療体制

UIターンを検討される方の中には子育て世代の方も多くいらっしゃるので、小児医療体制についても少し触れておきたいと思います。小児科についても、高知県全体の傾向と同様に中央エリアに小児科医師が集中しています。

小児医療体制の充実は、安心して子育てができる環境作りに不可欠です。

高知県では、県内で小児科医師として勤務意志のある学生への経済的支援や研修支援を通して、将来の小児科医師の確保に努めると共に、県外の医療機関と連携することで適切な治療が受けられるよう、小児医療体制の確保に向けて対策を講じています。

なお、以下の病院では高度な小児専門医療が受けられる医療機関ですので、お子様の健康面で不安を感じている方は参考にしていただければと思います。

<中央エリア>

・高知大学医学部附属病院

・高知医療センター

・国立病院機構 高知病院

・高知赤十字病院

・JA高知病院

<幡多エリア>

・幡多けんみん病院

高知県の医療体制についてご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか?

広大な面積を持つ高知県ならではの事情が見えてきましたが、近年の医療を取り巻く技術の発展により、改善されている部分も多々あるように感じました。

重要なのは、「ここに住もう」と決めた場所で具体的な生活イメージを持つことができるか、そして、その環境に対して自分自身が納得できるかだと思います。

人生100年時代という言葉もありますが、医療機関とは長いお付き合いになると思いますので、移住を検討される際には一度情報収集をして、そこで暮らす自分やご家族の姿をイメージしてもらえたらと思います。

余談にはなりますが、実は高知は私が高校3年間を過ごした青春の地です。そこで出会った高知の友人は、皆「高知愛」が凄まじいものでした。県外で暮らしていても、いずれは高知の為に貢献したいと考えている友人もたくさんいます。

そういった高知愛に溢れたUIターン者の方が少しでも快適に暮らせる高知県へと発展することを、心から願っています。