子どもと行きたい高知の遊び場・学び場

こんにちは。四国の転職エージェント、リージェントの田中です。

突然ですが「高知に行きたい!」。何故そう思うようになったのか。きっかけは我が子が小学校から持ち帰ったイベントのお知らせでした。地域のコミュニティセンターの催しで、「高知県へ親子で防災について学びに行こう」という、日帰りツアーが企画されていました。

高知県の防災意識が高いことは過去のブログでもご紹介した通り。このように他県から見学ツアーが企画されるほどなのかと、なんだか高知県が無性に気になってきました。

我が家の子ども達も「行ってみたい!」と興味を持ってくれたのですが、残念ながら都合でツアー参加が叶わず…。それでも、一度湧き上がった高知へ行きたいというこの気持ちは抑えきれず、一家で高知県を訪れることを決心したのでした。

今回の高知訪問には、子ども達に様々な体験を通して高知の魅力を知って欲しい、自分たちはこんなに魅力あふれた四国に住んでいるんだと気付いてほしい、という親としての願いも込められています。

子ども達と行きたい高知の遊び場・学び場と題し、子ども達と楽しめる施設や体験型スポットを軸に、実際に私が家族で訪れた実体験も交えながらご紹介していきます。

いざ、高知へ!

西島園芸団地

高知県南国市にある「西島園芸団地」は、家族連れに人気の体験型観光農園です。広大な農地には多くのビニールハウスが建ち並び、さまざまな果物や花が育てられています。切ったスイカの形をしたユニークなトイレが目印で、遠目からでも目を引きました。

入園は無料。季節を問わずメロンとスイカが一年中食べられるとのことで、フルーツ好きの子ども達にもピッタリだと訪問を決めました。

ハウスの扉を開けると、天井いっぱいのブーゲンビレアの花が目に飛び込んできました。甘い香りも漂ってきて、花とフルーツの楽園と呼ばれるのも納得の空間です。

さっそくメロンとスイカをいただきましたが、「甘ーい!」。旬ではないことを少し心配していたのですが、全くの杞憂でした。糖度の高さ、品質の高さに大満足です。子ども達にも大ヒットで、大人はあまり食べられませんでした笑。

園内を散策すると、バナナやスターフルーツ、パパイヤが実っているのを見つけました。フルーツが生きたまま木に実っている景色を、自分の目で見ることができる場所はなかなかありません。

今回は参加しませんでしたが、「いちご狩り」は特に人気のイベントのようで、オープン前からいちご狩りを希望する人達が列を作って並んでいました。園内には自家栽培された果実を使ったパンケーキやパフェなど、スイーツを楽しめるカフェもあります。

美しい花を見て楽しみ、美味しい果物やスイーツを味わう。そんな貴重な時間を親子で過ごせたナーセリーでした。

<西島園芸団地:https://www.nishijima.or.jp/>

龍河洞(りゅうがどう)

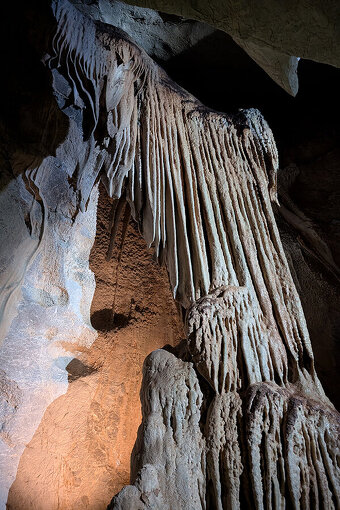

高知県香美市にある「龍河洞」は、日本三大鍾乳洞の一つとして知られる貴重な自然遺産です。約1億7500万年前から、長い年月をかけて形成された鍾乳洞は全長約4km。そのうちの1km程が観光コースとして一般公開されており、実際に中を歩くことができます。

子ども達は鍾乳洞など見たことも聞いたこともない状態でしたが、「洞窟探検に行こう!」と誘うと目を輝かせ、一番の楽しみにしていました。

見学所要時間は40分~1時間程とのこと。受付で「ビル20階分の高さを上ります」と説明され、そんなに上るのかと大人の方が若干不安になりましたが、子ども達のはしゃぐ姿にわくわく感の方が上回り、いよいよ鍾乳洞内へ。

足を一歩踏み入れた瞬間から非日常の空間が広がります。少しひんやりとしていて湿った空気が感じられ、いたるところから沢のような、水の流れる音が聞こえてきます。

夏場は涼しくて自然のクーラーになりそうだなと思いましたが、洞内は年間を通じて気温が一定なのだそうで、季節を問わず探検を楽しむことができそうです。

洞内は基本的に暗いのですが、照明が設置されているので真っ暗で何も見えないということはありません。足場が濡れているところがあるので「足元に気を付けてね!」と声をかけあいながら進みました。(狭い場所や階段も多いので、自分の足でしっかりと歩ける小学生以上からの方が楽しめそうです。)

所々ライトアップされており、自然が織りなす神秘の造形美が引き立てられて本当に美しいです。途中、近年導入されたプロジェクションマッピングも楽しみました。自然の岩壁そのままをスクリーンに、地形を生かしたオリジナル映像で、自然と現代のテクノロジーが融合した幻想的な美しさです。

※プロジェクションマッピングは洞窟内に生息するコウモリの繁殖期(6月・7月頃)はお休みだそう。生き物や生態系に配慮した姿勢はとても好感が持てます。長期休暇中の混雑時にも停止されるそうなので、実施されているかは公式HPで確認しましょう。

出口付近では、弥生時代の人々がこの洞窟で生活していた痕跡を見ることができます。中でも目を引くのはこの「神の壺」。

これは弥生時代の人々が水を汲む時に使っていたとみられる土器なのだそう。長い時間を経て石灰成分で覆われ、鍾乳石の一部になっているのです。人工物が自然と一体化してしまうなんて、自然の神秘と歴史的ロマンが感じられます。

また、もっと冒険したい人向けには「冒険コース」も準備されています。普段は立ち入ることができない、ありのままの洞窟をおよそ200mにわたって体験できる本格コース(参加は小学生以上から)。こちらも機会あれば参加してみたいなと思いました。

子ども達は「鍾乳石は100年でたった1cmしか伸びない」と聞いてとても驚いていました。目の前の大きな柱を見て「じゃあこれはいったい何年かかったんだろう!?」と、想像をはるかに超える長い時間に思いを馳せていました。

<龍河洞:https://ryugadou.or.jp/>

高知県立のいち動物公園

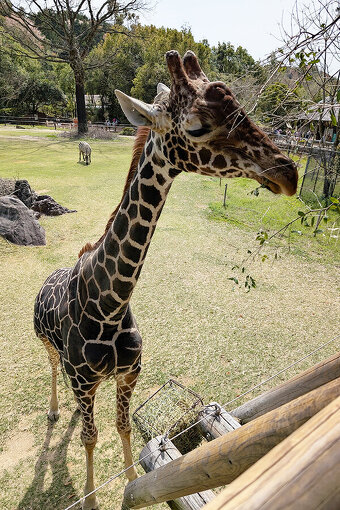

高知県香南市にある「高知県立のいち動物公園」は、「人も動物もいきいきと」をテーマに掲げており、動物の自然な姿を見ることができる人気の動物園です。

動物園では金網やコンクリートの檻をよく見かけますが、のいち動物園ではそれらは極力使われていません。植栽や水場、地形の高低差などを活かし、動物たちの生息地ができる限り再現されています。

プレーリードッグのエリアでは地下トンネルをくぐってドームの中から顔を出すと……目の前にいました!動物たちと同じ目線を楽しみ、近距離で観察することができました。

また、国内最大級の熱帯雨林館である「ジャングルミュージアム」では、熱帯雨林のスコールを再現した「スコールタイム」が人気です。本物のジャングルさながら、雨の中で活動する動物たちを見ることもできます。

このような工夫を凝らした飼育環境は動物たちにとってもストレスが少なく、自然な行動が引き出され、「どのように暮らしているのか」「どんな行動をするのか」といった自然に近い動物たちの生態を学ぶことができるのだそう。

そして、のいち動物公園では動物たちの食事風景が見られる「お食事タイム」や、動物たちとのふれあいイベントなど、体験型アクティビティが数多く用意されているのも魅力の一つです。

お食事タイムではこんなに近くにキリンが来てくれます、「近い~~!」。自分の目の前で実際に動物たちがエサを食べている様子はとても印象的で、動物の習性や特徴をよりはっきりと理解することができます。

飼育員さんによる解説はとても分かりやすく、大人も子供も新しい発見や学びがありました。子ども達は「もっと!知りたいモルモット」というふれあいイベントで、モルモットの前足は4本指、後ろ足は3本指だということを覚えて帰って来ました。(モルモット飼いたい!と言い出したのはまた別のお話)

私は今回、初めてのいち動物園を訪れましたが、本当に動物たちのことが良く考えられており、動物たちへの深い愛情を感じました。

のいち動物園では障がいを持ったチンパンジーも暮らしています。出生時の低酸素状態から脳性麻痺になった「ミルキー」は、飼育員さんや専門家の人々、仲間のチンパンジー達の協力のもと、現在もリハビリを続けています。

こうした動物福祉に配慮した取り組みや、動物と人との共生を体現した姿からも学ぶべきこと、子ども達に伝えたいことが非常に多かったです。「日本人に人気の動物園・水族館ランキング」で1位を獲得したというのも、納得の動物園でした。

<のいち動物園:https://noichizoo.or.jp/>

創造広場アクトランド

のいち動物園からの帰り道、近くにあったアクトランドに立ち寄りました。アクトランドは「感性を磨く」ことをテーマとした芸術・文化・技術の総合テーマパークだそう。

坂本龍馬の生涯を蝋人形で再現した龍馬歴史館をはじめとした8つの個性的な「展示館」、自由に楽しむフリーエリア「自遊空間」、溶接や彫金等のものづくり体験ができる「アクトファクトリー」などで構成されています。

なかでも子ども達が食いついたのは自遊空間の目玉「わんぱく広場」。巨大ジャングルジムを中心としたカラフルな遊具がたくさん並ぶ屋外エリアはそれだけでも目を引くのですが、なんとここの遊具はすべて『人力』なのです!

20メートルもある日本一の巨木ジャングルジム、みんなで自転車をこいで回るサイクルメリー、舵を回すとどんどん高くなっていく船型の大型ブランコなど、今まで見たこともないオリジナル遊具ばかりで、子どもたちは冒険心が大変刺激されたよう。

子ども達が気に入って何周も乗ったレインボーサイクルは、日本で唯一の人力観覧車で、2020年には「日本で一番小さい観覧車」として観覧車研究者に認定されたとのこと。

土台の両脇で大人が自転車を漕ぐと、観覧車が回ります……大人は結構大変なのですが、力自慢・体力自慢のパパママが頑張っていました(笑)。なんとも珍しい体験ができるテーマパークでした。

<アクトランド:https://www.actland.jp/>

桂浜水族館

高知県高知市の桂浜は、古くから月の名所として知られる美しい景勝地です。坂本龍馬像や坂本龍馬記念館など見どころの多い観光地ですが、中でも家族連れに人気の「桂浜水族館」へ足を運びました。

「日本一フォロワー数と来館者数が比例しない水族館!」など、ユーモラスな投稿が度々話題になる、SNS上でも人気のローカル水族館です。

規模は決して大きくないのですが、むしろそのコンパクトさから生き物たちとの距離が近く、多彩な生き物とふれあうことができます。

何と言っても「エサやり」体験ができる種類が非常に豊富。ウミガメ、アシカ、トド、オットセイ、ペンギン、金魚、カピバラ、ドクターフィッシュ(人間の角質を食べてくれるドクターフィッシュには、自分自身の手をエサとして提供します)など、ありとあらゆる生き物たちにエサやりをすることができます。

子ども達はこれだけでもう大興奮。体験可能なものを片っ端から購入し、次々にエサやりをしていきました。価格は一回100円とリーズナブルで助かります。

目の前に立っただけですごい勢いで近寄ってくるウミガメ。迫力に圧倒されて思わず後退りしてしまうほど近いです。さすがは生きものとの距離が近すぎることで有名な桂浜水族館、この近すぎる距離感が魅力の一つですね。

※生き物たちがお腹いっぱいになったり、エサが完売したりすると終了してしまうので、午前中の早い時間から来園したほうが楽しめそうです。

ここで暮らしている魚達の多くは、実際に高知の海や川に生息しているもので、地元の漁師さん達が漁で捕獲した魚達等が丁寧に紹介されています。

こちらはイサキの養殖を営む漁師さんがいけすで発見し、桂浜水族館に持ち込まれたイサキの黄変種。通常のイサキは暗い色をしていますが、このイサキは黄金に光輝いており非常に美しいです。2万匹に1匹という確率で生まれると言われている、とても珍しい個体を見ることができました。

園内を見ていて気になったのは、その解説パネルや手書きのPOP。

飼育員さんの愛情がひしひしと伝わってくるのですが、「フライで食べると美味しい」「煮つけにして酒のあてにする」など、その魚の美味しい食べ方が書いてあるではないですか(しかも土佐弁)!他にも、飼育員さんが色々な魚を食べてみたという企画もあり驚きました。

それもそのはず、桂浜水族館はもともと地元の漁師さん達によって設立されたという背景から、創業以来『食育活動』にも力を入れているそうです。土佐湾の豊富な漁業資源を紹介することで、海や漁業への興味関心の入り口となり、魚の食文化普及という大切な役割をも担っているのです。

観覧後は美味しそうな魚たちにすっかり魅了されて無性に魚が食べたくなって、昼食は土佐のかつおをいただきました。土佐湾の豊富な資源や命、漁師さん達に感謝です。

<桂浜水族館:https://katurahama-aq.jp/>

高知県立牧野植物園

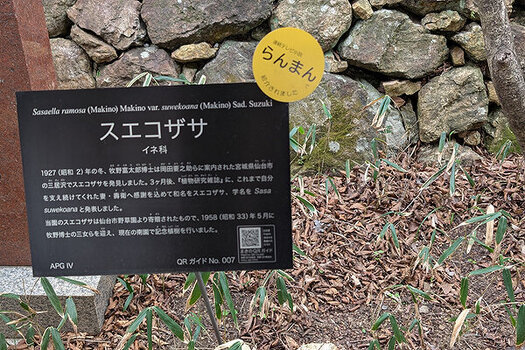

高知が生んだ「日本の植物分類学の父」牧野富太郎博士は、日本の数多くの植物に学名をつけ、植物分類学の基礎を築きました。「雑草という名の草は無い」と言ったことでも有名ですね。

その功績を記念して開園されたのが、高知市にある高知県立牧野植物園です。普段から人気の植物園ですが、2023年に牧野博士の生涯がモデルとなったNHKの連続テレビ小説『らんまん』が放送された際には脚光を浴び、特に多くの来園者が訪れたそうです。日本固有の植物が見られるとあって、海外からの観光客にも非常に人気があります。

牧野博士が妻・寿衛への感謝を込めて名付けたスエコザサ。ドラマ中で取り上げられた植物は「らんまん」のPOPで紹介してくれます。

約8ヘクタールもの広大な敷地には3,000種類以上の植物が植えられており、様々なテーマの植栽エリア、温室など見どころがいっぱい。見ごろの植物も日々変わっていくので、季節を変えて何度でも訪れたくなりますね。

温室は熱帯植物が生い茂るジャングルのような空間が広がる人気スポットで、たくさんの人が写真を撮っていました。ちょうどヒスイカズラが見ごろで、普段なかなか目にできないビビットでエキゾチックな花たちを楽しむことができました。

子ども達が一番楽しんだのは「牧野富太郎記念館」です。ここでは牧野博士の生涯や業績が、書斎再現コーナーやパネルや資料の展示の他、体験型展示等で紹介されています。

子どもには少し理解が難しいものもあるのですが、花の構造を模した立体パズルを頑張って組み立てたり、光合成した水草から泡が出てくるのを不思議がって眺めたり、ミカンやイチゴの私達が食べている部分は何の器官か?という形態学クイズに挑戦したり…五感で楽しみながら学んでいました。

展示館シアターは特におすすめです!ここでしか見られないオリジナル映像を高画質かつ大画面で楽しむことができます。牧野博士が描いた緻密な植物図を3D技術で立体化した映像は圧巻の一言です。内容も勉強になるものばかりで、一作品だけ見ようと思っていたのが、連続して二作品も見てしまいました。

動物と違って植物は大きくは動かないので、子ども達は楽しんでくれるか少し心配でしたが、子ども達なりに考え、それぞれの視点で観察を楽しんでいました。大自然の中で植物を眺めながらゆったりとした時間を過ごせたのも、家族の思い出の一ページになりました。

園内が広すぎて、帰るころには大人も子どもも足が棒のようでしたが…不思議と心は軽く、大自然のパワーをもらった気がしました。

<高知県立牧野植物園:https://www.makino.or.jp/>

高知には魅力がいっぱい

子ども達との遊びや体験を通じて、高知の豊かな自然にたっぷりと触れることができました。町で聞こえてくる土佐弁も、耳に心地よかったです。今回は高知市を中心に巡りましたが、足を運びたい場所がまだまだたくさんあります。

こんなに素敵で見どころがいっぱいの四国に住んでいるのに、それを知らないなんてもったいない。これからも自分の足で訪れて感じた四国の魅力を発信し続け、またそれを子ども達にも伝えていきたいなと思っています。

次はどこへ行こうか?そんなワクワクを胸に、また四国の魅力を探しに出かけたいと思います。