異国の地、タイで培ったキャリアの原点

- 佐々木

- 乾社長は大学卒業後、新卒でタイに渡られたと伺いました。どのような経緯でタイでの就職を決められたのでしょうか。

- 乾

- 私は学生時代、バックパックを背負って世界38か国を旅していました。父からは将来を考えて、アメリカへの留学を勧められていたのですが、ニューヨークのタイムズスクエアのど真ん中に立ったとき、ふと「ここではない」と感じてしまったのです。大都市特有の冷たさとでも言うのでしょうか、自分が本当に学びたいことは、ここにはないのではないかと思いました。その後ヨーロッパを巡り、帰国前にバンコクに立ち寄ったのですが、それが大きなターニングポイントとなりました。タイの人々が非常に魅力的で、「ここでなら、きっと得られるものがある」と強く感じたのです。

- 佐々木

- タイのどういったところに惹かれたのですか。

- 乾

- 現地で出会った方々は本当に親切で、言葉が通じないにもかかわらず、人の温もりがダイレクトに伝わってきました。「この人たちともっと話がしたい、もっと知りたい」と心から思ったのです。その瞬間、「自分はここで学ぶべきだ」という強い信念が芽生えました。それで日本に戻った後、父に「タイに留学したい」と直談判しました。

- 佐々木

- 反応はいかがでしたか。

- 乾

- 大反対でしたね(笑)。当時、父は「留学するなら先進国であるアメリカへ行くべきだ」という考えを持っていましたから。私が「タイに行く」と伝えたところ激怒し、勘当同然で留学をすることになってしまいました。押し切って進めたこともあり、私は必死に勉強してタイ語の教員免許を取得し、そのまま現地の日系企業である丸紅泰国会社に就職しました。

しかし、そこからが本当の試練の始まりでした。ビジネスの作法も文化も日本とはまったく異なり、タイ語で厳しく叱責されても、何で怒られているのかすら分からない。何度も辞めようと思いましたが、反対を押し切って進めた決断でもあるので、簡単に帰国するわけにもいかない。そうやって7年間、一つの会社で踏ん張りました。 - 佐々木

- タイではどのような業務を経験されたのでしょうか。

- 乾

- 繊維部門に在籍していたのですが、毎日がクレーム処理と納期調整の連続でした。工場に泊まり込んで生産ラインを動かすことも日常茶飯事で、現場の最前線に身を置く日々でした。その経験を通じて、見積もりから生産管理に至るまで、ものづくりの現場を徹底的に学ぶことができました。そしてもう一つ、大きな気づきがありました。当時の日本現地法人には、優秀なタイ人でもキャリアの限界が見えてしまう「ガラスの天井」が存在していたのです。彼らは日本企業をステップアップの踏み台としか見ておらず、どんどん辞めていく。その状況を目の当たりにして、「このままのやり方で、日本企業は世界で生き残っていけるのか」という疑問と焦りが湧き上がってきました。

- 佐々木

- その問題意識が、MBA取得へと繋がったのですね。

- 乾

- そうですね。経営学の習得を通じて日本企業のあり方を根本から学び直したいと思い、帰国後に慶應義塾大学の経営管理研究科(MBA)に進学しました。ちょうどその頃、父も年を重ね、「そろそろ帰ってこい」と声がかかるようになりました。私としても、大企業で歯車の一つとして働き続けるのではなく、もっと大きな裁量を持てる環境に身を置きたいと考えるようになっていました。それに加えて、戦後、創業者である祖父が命がけで立ち上げた会社を絶やしたくないという想いもありました。祖父は戦争から奇跡的に生還し、焼け野原からリヤカーひとつで事業を起こした人です。そうした苦労話を幼い頃から聞いていたこともあり、「家業を継ごう」と決心しました。

入社して見えてきた危機的な組織風土

- 佐々木

- そうして7年前に大豊産業に入社されたわけですが、乾社長の目に当時の会社はどのように映りましたか。

- 乾

- 一言で言えば、非常に閉鎖的で硬直した会社という印象でした。正直なところ、もし私が創業家の人間でなければ入社しなかった、と感じるほどです。まず驚いたのが、その組織文化。非常に上意下達が強く、完全にトップダウン型の組織でした。また徹底した数字至上主義で、少しでもノルマに足りなければ厳しく問い詰められる。会議でも詰問が繰り返されるだけで、部下への手助けやアドバイスはほとんどありません。いかにして目の前のノルマを達成するか、それが全てという状況でした。

- 佐々木

- 売上や利益を優先する、というのは一見合理的に聞こえますが、弊害も大きかったのですね。

- 乾

- まさにその通りです。課題となっていたのは、営業利益を重視するあまり、採用がまったく行えていなかったことです。余裕のある人員採用ができておらず、結果として残った社員に業務負担が集中し、さらに退職者が出るという、負のスパイラルに陥っていました。そのため、離職率も高い状態だったのです。

さらに問題だったのは、個に重点を置いた評価制度です。たとえば、誰かが同僚の仕事を手伝って大きな成果をあげたとしても、その貢献は全く評価されません。自分の担当以外は関与しないという風土では、チームワークも育ちませんよね。 - 佐々木

- 組織としての体をなしていなかった、と。

- 乾

- そうです。会議は多いのに何も決まらない。書類は山ほどあるのに、結局何が言いたいのか分からない。さらに、女性は一般職、男性は総合職という旧態依然とした考え方も根強く残っていました。営業を希望していた優秀な女性社員が、一般職しかないからと事務に配属されている。これは会社にとって大きな損失です。

- 佐々木

- 会社の理念についてはどう感じられましたか。

- 乾

- 当時の経営理念は、「お客さまの幸福(しあわせ)を願い」という一文を除けば、ほとんどが社内の論理、つまり「内部」に向いていたのです。自分たちの利益や都合が優先されていました。社会に対して自分たちがどのような付加価値を提供しているのか、社会とどう繋がっているのか、という視点が欠落しており、「この会社で働きたい」と思えるような魅力は、正直あまりなかったように思います。入社した時から、この会社が抱える問題点にどう向き合っていくか、そればかりを考えていましたね。

全社を巻き込んだ大改革

- 佐々木

- そこから実際に、どのような企業変革を進めていかれたのですか。

- 乾

- 「おかしいと思うことは全て変える」と宣言し、組織も、方針も、業務ルールも、そして経営理念さえも、総がかりで変革を進めてきました。もはや「変化」ではなく、「別の会社にする」くらいの覚悟で臨みましたね。

その中でも特に「組織体制の再編」と「社内文化の刷新」に力を入れました。まず、組織体制については、東京支店を格上げして東京本社と位置付け、香川の西日本本社との二本社制に改めました。日本国内を西と東に分け、それぞれの本社に管理や企画などの部門も置いて、ある程度自律的に経営判断できるよう権限を持たせています。また、東京本社はグローバル展開を主導していく役割も担っています。 - 佐々木

- 思い切った方針転換ですね。社員の皆さんの反応はいかがでしたか。

- 乾

- もちろん最初は戸惑いもありましたが、幹部陣が理解を示してくれたのが大きかったですね。私ひとりでは何もできませんから。幸い「このままではいけない」と感じていた幹部社員が何人もいて、私が改革の方針を示すと「やりましょう」と賛同してくれました。また、現場の社員たちの間にも、上司に対して意見や課題を率直にぶつけてくれる風土が徐々に醸成されてきました。私は社長という立場にありますが、それは決して「偉い」わけではなく、皆の声を受け止め最善の策を実行する「役割」を担っているに過ぎません。ですから、社員が忌憚なく問題提起してくれることは本当にありがたいですし、その声をもとに迅速に変革を進めることを常に意識してきました。

- 佐々木

- 社内文化の刷新についてはいかがでしょう。

- 乾

- 文化面では、評価制度やコミュニケーションの改革を進めました。先ほど触れたように従来は数字至上主義で上意下達の色が濃かった。それを改め、今年に入って管理職研修を大幅に強化しました。特に力を入れているのが、1on1ミーティングの導入です。外部コーチの協力を得て、管理職が部下と定期的に面談する機会を設けています。これは、上司が部下の悩みに耳を傾け、課題解決を支援するための仕組みです。私は常々、「部下の声を耳が痛くなるほど聞くように」と伝えており、これまでのように上司からの命令だけで動くのではなく、ボトムアップで現場を支える風土へと転換していきたいと考えています。あわせて、経営理念の刷新にも着手しました。従来の社是・社訓に代わるものとして、新たにミッション・ビジョン・バリューを策定し、「会社として社会に何を提供すべきか」を再定義し、その価値観を社員全員と共有することを目指しています。

- 佐々木

- 策定には、社員の方々も関わっているのですか。

- 乾

- もちろんです。トップダウンで一方的に押し付けるのではなく、西日本本社と東京本社のメンバーそれぞれが議論を重ねながら、内容を練り上げています。地域によって市場環境や果たす役割も異なりますので、拠点ごとに重点施策を考えてもらうようにしています。自分たちで決めるからこそ、当事者意識も自然と育まれますからね。

- 佐々木

- 会議の在り方も変えられたと伺いました。

- 乾

- そうですね。会議も劇的に効率化しました。たとえば会議は開催頻度を従来の5分の1に減らし、所要時間も最長2時間までと制限を設けています。さらに、議題は「報告」「討議」「決議」などの目的別に区分し、事前に資料を共有した上で臨むルールにしています。また、名前だけの会議体は廃止し、目的のない集まりは禁止としました。その結果、意思決定のスピードは格段に上がっています。

- 佐々木

- 仕事の進め方や働き方にも、何か変化はありましたか。

- 乾

- 一つの例として、東京本社はテレワークを基本とし、オフィスには固定席を設けずフリーアドレス制を導入しました。これは、コロナ禍によって定着したリモート勤務の流れを前向きに捉え、より柔軟な働き方の実現と、部署間の垣根を越えたコミュニケーションの活性化を図ることを目的とした取り組みです。

また、東京では先行して外国人採用や女性管理職の登用にも着手しており、現在は海外出身の社員が6名在籍しています。こうした新たな取り組みは、今後徐々に西日本本社にも展開していく予定です。実際、四国の社員からも「フレックス制を導入してほしい」といった声が上がっており、東京で実現した施策を他の拠点にも随時広げていきたいと考えています。

- 佐々木

- 旧来のやり方に慣れた社員の方々からは、抵抗の声もあったのではないでしょうか。

- 乾

- 多少のハレーションはありました。しかし、「こうでなければならない」といった凝り固まった考え方を耳にする機会は、年々少なくなってきています。むしろ多くの社員が、「会社が大きく変わった」と口を揃えるほど、この1年で社内の雰囲気は劇的に変化しました。以前は、社長や上司の顔色ばかりうかがっていた社員たちが、今では自ら考え、主体的に行動するようになってきたと感じています。「お客さまにもっと寄り添うにはどうすべきか」「自分たちにできる新しい提案は何か」といった前向きな議論の場面も、日常的に見られるようになりました。現場が変われば、会社全体が変わる。まさに今、組織文化が新しく生まれ変わりつつあるという実感があります。

四国の地で培った独自の事業モデル

- 佐々木

- 大胆な改革を経た今、これからどのような事業展開を図っていきたいとお考えですか。

- 乾

- 現在、グループ全体の年商は約220億円、従業員数は600名弱まで成長しました。将来的には年商500億円を目指しており、今後重要となるのは事業領域の拡大と強化です。かつては四国にとどまっていた事業エリアも、現在では中国・関西・関東へと広がり、さらに海外にも現地法人を設立しました。最近では、買収した子会社のネットワークを活かして、横浜港のコンテナ基地改修工事向けに大型案件を受注するなど、四国発の技術商社が全国規模のインフラ案件に参画できるようになってきています。また、タイに拠点を構えたことで、「海外展開できる商社」としての信頼も高まり、国内外のメーカーや顧客からの評価にも変化が表れています。

今後は、東西の拠点やグループ会社間での人材循環もさらに活性化させたいと考えています。若手社員には積極的に東京や海外での経験を積んでもらい、将来的にはさまざまなポジションでリーダーとして活躍してもらうのが理想です。東西拠点や各グループの社員がお互いをリスペクトし合いながら切磋琢磨し、一体となって会社を成長させる。そんな組織でありたいと思います。 - 佐々木

- M&Aも積極的に進めておられますね。

- 乾

- 現時点でグループ会社は7社となり、近い将来には二桁規模に達する見込みです。ただし、買収しただけで終わりではなく、お互いの強みを掛け合わせて新たな価値を創出することが前提です。単にグループ化して売上や利益を拡大するだけでは、意味がありません。私たちはこれまで、商社機能と技術力の融合を強みとしてきましたが、このモデルはグループ経営においても変わることなく貫いていくつもりです。

買収した企業がもつソリューションや取引実績を組み合わせていくことで、これまでにない提案が可能になった事例もたくさんあります。今後も、そうしたシナジーの追求をグループ全体で進めていきたいと考えており、グループ各社にも「単独ではなく連携によって新たな市場を切り拓いていこう」といった方針を伝えています。 - 佐々木

- 御社独自の「商社×技術」モデルが、大きな広がりを見せているのですね。

- 乾

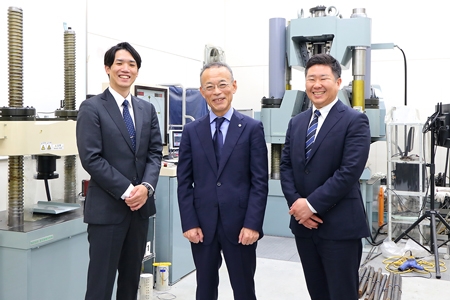

- おっしゃる通りで、この商社と技術の融合モデルこそが、大豊産業の最大の強みだと考えています。四国という地方で、工場のメンテナンスサービスまで自社で一貫して手がけてきたからこそ確立できた提供価値です。お客さまから「設備が老朽化している」といった声をいただけば、営業が新製品を提案し、技術スタッフが現場で点検から据付まで対応します。こうしたワンストップの体制で課題を解決できるからこそ、信頼を得て継続的なお取引につながっているのです。

実は、この商社と技術の二刀流モデルは、全国を見渡してもそう多くはありません。だからこそ私は、「この価値を四国だけに留めるのではなく、全国へ、そして将来的には海外へも広げていこう」と、強く決意しています。

- 佐々木

- その想いが、エリア拡大や海外展開の原動力になっているのですね。

- 乾

- そうです。海外においても、電力インフラの整備や工場の自動化、省エネといった分野では、日本で培ってきたノウハウが大いに貢献できると考えています。実際、タイをはじめとする新興国では、送電線の老朽化や災害に起因する感電事故など、社会インフラに関する課題が山積しています。そうした現場に対しても、当社の技術者と営業が連携し、ソリューションを提供していきたいと考えています。日本国内にとどまらず、世界中の人々の安全や安心、そして産業の発展に貢献していく。それくらい高い志を持って、これからも挑戦を続けていきたいと思います。

- 佐々木

- 最後に四国エリアでのビジネスの可能性に関してはどのように感じていますか。

- 乾

- 四国にも開拓できていない領域やエリアが多く残っており、まだまだ多くの可能性があると感じています。例えば、高知の中村や四万十、徳島県の南部などは、これまでほとんど手付かずの状況でした。実際、八幡浜のようなこれまでエリア展開していなかった地域で、新しいメンバーがゼロから開拓し、数億円規模の売上を上げることに成功していたりします。また、社内の部署間の連携を強化することで見えてきた可能性もあります。例えば、以前はプラント事業とインフラ事業は別々に動いていましたが、工場でインフラ関連の工事が発生したり、インフラの現場でプラント関連の商材が必要になったりするケースが増えています。これまでは他社に流れていた案件を、社内の技術と連携して獲得できるようになっています。

- 佐々木

- 組織改革により部門間のコミュニケーションが生まれた成果ですね。

- 乾

- 四国は今後人口減少が全国より先駆けて進むことで、いち早く様々な課題が突きつけられるエリアです。それは、自動化や効率化など地域や企業が抱える問題の解決がそのまま実証的なモデルとなる可能性を秘めています。地域貢献や社会貢献を目に見える形で実践できるエリアとしてはこの上ない市場ではないかと思います。

- 佐々木

- この地での仕事をどう捉えるかで見え方は変わりますね。御社は未来を担う人材の育成という形でも取り組みをされていますね。

- 乾

- はい。学生に夢をもってもらいたいなと思い、四国の高校生を対象とした「ロボットアイデア甲子園」を開催しています。このイベントでは、生徒たちに工場で実際に稼働している最先端の産業用ロボットに触れてもらい、技術者がその仕組みを分かりやすく解説します。そして、「ロボットで私たちの生活をどう豊かにできるか」というテーマでアイデアを競い合ってもらうのです。

- 佐々木

- 学生にとってはすごく貴重な経験になりますね。

- 乾

- 地方の子どもたちが最先端の技術に触れる機会は、残念ながら限られているので、少しでもその格差をなくしたいということが根底の想いとしてあります。このコンテストを通じて、四国の若者たちから、日本の産業を担う技術者が一人でも多く生まれてほしい。そして、いつかこの地域の未来を創り発展させていく仲間として四国に戻ってきてもらえるとうれしいですね。

- 佐々木

- 未来志向の経営ビジョンに、乾社長の確固たる意志と、大豊産業グループの力強い歩みを感じ取ることができました。本日は貴重なお話をありがとうございました。

当社が運営する転職支援サイト「リージョナルキャリア」にて、大豊産業(株)代表取締役社長 乾和行氏の取材記事を掲載しております。併せてご覧ください。

乾 和行

大豊産業(株) 代表取締役社長

1984年、香川県高松市生まれ。2008年に明治大学経営学部を卒業後、丸紅泰国会社に入社し、バンコクで7年間にわたり海外ビジネスの最前線を経験。帰国後、慶應義塾大学大学院経営管理研究科(MBA)にて経営戦略、財務、マネジメントなどの理論的枠組みを学び直し、2017年に修了すると同時に大豊産業株式会社に入社。2019年、代表取締役社長に就任。社長就任後は、組織体制や社内風土の改革に取り組むとともに、M&Aによるグループ拡大や、最先端技術の導入を積極的に推進。2025年には東京本社を開設し、四国を基盤としながら全国、そして世界を舞台にした事業展開を加速させている。

佐々木 一弥

(株)リージェント 代表取締役社長

香川県さぬき市出身。大学卒業後、2007年に株式会社リクルートに入社。求人広告の企画営業職として、香川・愛媛にて、四国に根差した企業の採用活動の支援を中心に、新拠点や新サービスの立ち上げも経験。2010年に販促リサーチを行うベンチャー企業の創業メンバーとして参画。創業の苦労と挫折を経験。2012年、株式会社リージェントの創業メンバーとして入社。2019年より代表取締役社長に就任。子どもと焚き火をするのが至福の時間とのこと。