売上1,000億円・経常利益100億円という高い目標を掲げ走り出す

- 四ノ宮

- 最初に、佐野さん、松田さんのこれまでのプロフィールをお聞かせください。

- 佐野

- 出身は静岡県です。大学卒業後、ワーキングホリデービザを取得して海外に行きました。帰国してからは、東京の複数の会社で営業を経験し、初めて人事を担当したのが30歳の時です。そこから10年、人事の様々な業務とマネジメントを経験しました。最終的には人事部長として人事制度を構築するような仕事がしたい、と転職を考えていたときに出会ったのが、株式会社ウェルネスフロンティアです。オカモトグループの1社であり、代表は弊社の岡本が務めていました。

他の会社からもオファーがありましたが、岡本は初対面の私に「僕は人事のことがわからないから、助けて欲しい」と話したのです。いろいろな経営者と会ってきましたが、ほとんどは「君は何ができるんだ?」と問われます。初めて、経営者から直接「あなたの力を借りたい」と言う人に出会ったのです。こういう人と一緒に仕事したい、そう思って入社を決めました。

2023年、新型コロナウィルスによる業績悪化を受けて、ウェルネスフロンティアは(株)ヤマウチに吸収され、私は東京から香川に移ることになりました。同時に、人事総務だけでなく管理本部全体を預かるポジションに就くことになり、現在に至ります。

- 四ノ宮

- 管理本部が所管するのは具体的にどういった部門になりますか。

- 佐野

- 管理本部には、人事、総務、経理、IT戦略室、新店開発、業務企画の6つの部門があります。私は、各部門の部門長を統括する責任者として、管理本部全体の最適化を推進する役目を担っています。人事と業務企画部門は、私が部門長としてマネジメントを兼務しています。

- 四ノ宮

- 次に松田さんのプロフィールをお聞かせください。

- 松田

- 私は愛媛出身です。新卒で地元の銀行に入行し、渉外活動を担当、人事や支店長も経験しました。その後、2社の事業会社を経て、8年前にヤマウチに入社しました。

私が入社した当時は売上180億円でしたが、今や500億円ですから、大きく伸びたものだと思います。その成長の推進力となっているのが、M&Aです。M&Aには当然、お金がかかります。会社全体の財務戦略の部分はもちろん、M&A投資の見極め、いわゆる「攻め」の部分を任せてもらっています。 - 四ノ宮

- 入社当時に感じた印象はどうでしたか。

- 松田

- 金融出身とはいえ、やはり2年ほどは色々な苦労がありました。当時、ヤマウチのグループ会社だったウェルネスフロンティアが、フィットネスクラブ「ジョイフィット24」の出店攻勢を続けていました。そのため私は、新店を出すための資金調達に追われていました。

初めてM&Aを手掛けたのは、2019年12月です。この案件の成功によって、自分たちがM&Aを通して新しい収益の創出を担い、ヤマウチの成長に直接関わっていける、という手応えを感じました。

しかし、直後の2020年からコロナが直撃。資金繰りに腐心する日々が続きます。コロナが何やら騒がしくなってきた・・・という頃に社長から連絡があり「これから大変な局面を迎える。資金の備えを頼む。」と言われました。そのおかげで、世間の混乱が起きる前に対策に入ることができました。

その後、ウェルネスフロンティアがヤマウチと合併することができたのもその備えがあったからこそでした。当時は、多くの閉店や早期退職など、非常に辛い経験をしましたが、会社としてはなんとかもち堪えることができました。その後、既存事業の立て直しを行った上でM&A戦略を加速させ、V字回復を遂げました。

今や、社長の成長戦略は留まることを知らず、V字の「回復」だけでは許されず、アクセルをフルに踏んで成長を加速させています(笑)。

創業100周年を迎える2033年に、売上1,000億円・経常利益100億円を達成しようという目標に向かって、再び走り出しているところです。

そのためには体制のさらなる強化が必要です。M&Aにより子会社が7社に増え、ますます財務の役割が重要になっています。財務部門も攻めと守り、すなわちM&A投資と、M&A後のファイナンスで役割を分担する必要があります。財務部門の後継を育てていくのも、私の重要なミッションの一つだと認識しています。

話し合いと改善で、合併のハレーションを乗り越える

- 四ノ宮

- 佐野さんと松田さんは、2023年の(株)ヤマウチと(株)ウェルネスフロンティアの合併により同じ職場で働く同僚となったのですが、それ以前に接点はなかったのですか?

- 松田

- 経営者が同じというくらいで、接点はなかったですね。

- 四ノ宮

- 合併が決まり、やりにくさは感じませんでしたか。

- 佐野

- 同じグループとはいえ、接点のなかった両社が合併したのだから、当初はやはりハレーションがありました。私で言えば、ずっと東京オフィスにいた者が香川にやってきて管理部門を統括することになったのですが、部長はみんな歳上。統合された側の会社から来た私が統括する立場となったので、戸惑いは大きかったでしょう。しかし各人の思惑はともかく、最優先は何か、を私は重視しました。私の優先事項は、社長の岡本を支え、ヤマウチの成長を推進することです。この点には、松田も他の部長も異論がありません。そこをベースに話し合いと改善を日々繰り返す中で、少しずつ信頼関係を築けていけたのだと思います。

- 佐々木

- 岡本社長を支えたい、という気持ちがあったから協調できた、ということでしょうか。

- 佐野

- 岡本が、すべてを自分で決めるトップダウンの経営者だったら、私たちはヤマウチに来ていないかもしれません。脇の甘い部分もあって、そういう人間臭さが彼の魅力で、そこに人が集まってくる。任せてもらっている実感、一緒に成長を喜べるワクワク感。そういった「意味報酬」があるから頑張れるのです。

自分たちが頑張ることで利益が拡大する。そうなると従業員の報酬もよくなり、待遇も改善できる。岡本は従業員に対して感謝だけでなく、リターンすることに躊躇しません。上場企業並の待遇を実現しようと本気で考えている。そういうトップなので、支えたくなりますよ。 - 松田

- 資金については、全て任せてもらっていました。特にコロナ禍では苦しい時期も多かったのですが、岡本の信頼に応えたい、という気持ちがあったから、乗り越えられたのだと思います。

銀行にいた頃は、貸し手側の視点しかありませんでした。しかしヤマウチに転職したことで、借り手側の見方・考え方もわかるようになりました。金融機関がそれぞれの融資案件にどういう条件をつけてくるのかもわかるので、有利な条件を引き出すためどういう工夫が必要か、知恵も湧いてくるようになりました。そういう意味では、人生の面白さが2倍になった、という実感があるし、そのやりがいを提示してくれた岡本には感謝したいですね。

今、再びM&Aが加速化していますが、こうした動きができるのは、「松田さんがM&Aの攻めに集中できるよう、買収後の事業再編といった守りは管理本部で面倒を見る」と佐野が提言し、岡本が賛同してくれたからです。 - 佐野

- 私がヤマウチにやってきた時、松田はM&A投資もやりながら、経理も見るという状況にありました。買収した企業の経理まで松田が見ているようでは、攻めの業務に集中できません。

- 松田

- 財務と経理は、ともに数字を扱うので一つにくくりがちだけど、違うものです。財務は、M&Aなどの投資に使う数字を生み出す部門。経理は、既に使って確定した数字を扱う部門。観点が全く逆の両者を一つにまとめようとすると、不衛生なことが発生します。

経理を見ながらM&Aに関わっていたら、スピードが上がらず、案件を落としていたかもしれません。佐野から「経理はこっちで見る」と言ってもらったことは良かったと感じています。

M&AとDXが成長の原動力になる

- 佐々木

- ヤマウチグループはコロナ禍のダメージからV字回復しましたが、今後はどんなビジネス戦略を描いているのですか?

- 松田

- 岡本は「V字回復と言っても、あくまでコロナ禍以前の実績に利益を足しただけ。重要なのはそこから先に進めるかどうかだ」と、初めから考えていました。V字回復で満足していては、成長ができないと。だから手綱を緩めず、さらに成長を加速させようと走り出しています。

- 佐野

- 社長の岡本が描いている成長戦略の柱は3つです。1つがM&Aの推進、もう1つが既存ビジネスの充実。そして最後の1つが、フランチャイズビジネスの拡大です。

岡本は、例えばDXをこう活用したい、M&Aをこうやって成長に結びつけたい、といったことをいつも考えています。

それをうまく言語化して現場の管理職メンバーに腹落ちさせるのが、私たちの役目です。社長のやろうとしていることは何か、そこにどんな課題があり、どう解決するか。組織構成の面から私が、お金の面から松田がサポートする、という体制です。 - 松田

- ガソリンスタンドはヤマウチの祖業で、この先も十数年は利益を出し続けられる基盤です。ですが、化石燃料に依存した事業の見通しは明るくありません。その時までに、次の基盤をつくっておかないといけない。M&Aの加速化は、岡本の仮説検証なのです。

岡本には「ヤマウチグループで日本一になる事業を一つ生み出したい」という思いがあります。介護の将来性には確信が持てています。フィットネスはそこまでではありません。ではフィットネスと介護を融合させてはどうか。フィットネスに介護を融合させたヘルステックという業態でなら、日本一が目指せるかもしれない。

さらに、2024年にはM&Aによって葬祭事業にも参入しましたが、フィットネス、介護、葬祭とライフステージに応じたサービスを統合して提供できるようにしてはどうか、と仮説を繰り返している。岡本は、そういった仮説検証を繰り返すことで、次の事業の柱を生み出そう、としているわけです。 - 四ノ宮

- 更にDX戦略にも注力されています。その内容についてもお聞かせ願えますか。

- 佐野

- これからは、お客さまの人生の中で、ヤマウチとのタッチポイントをどれだけ増やしていただけるか。いわゆるライフタイムバリューをどれだけ提供できるか、というのが重要になると思います。

幼少期はスイミングスクールに通い、びっくりドンキーでご飯を食べる。オカモトグループ内で塾の経営も始めたので、これも子どもの頃に接点が持てるかもしれません。やがてフィットネスで健康づくりをし、高齢になってくるとデイサービスに通ったり、ケア施設で生活する。最後は葬祭場でお見送りをする。地域で暮らす人々の生活の一部として、なくてはならない存在になるのが、ヤマウチにできる地域貢献であり、SDGsです。

しかし今のところ、それぞれの事業で完結しています。エネルギー、フード、美容、スポーツ、介護、セレモニーなど、多くの人に利用してもらっているのに情報の有効な連携ができていません。そこでDX化を進め、全事業の顧客データを一元管理しようとしています。これが実現すると、ヤマウチID一つで、多彩なメリットを提供できるようになります。例えば、フィットネスの会員がガソリンを購入する際、リッター5円安くなるとか。ガソリンを入れたら、ジョイフィットやびっくりドンキーのクーポンがついてくるとか。

さらに、お客さまのサービス利用データはどんどん蓄積されます。そのビッグデータを解析すると、行動特性をつかんだサービス提案もできるようになるでしょう。

- 松田

- 当社にはリアル店舗についてのノウハウはかなりあります。しかしECについては未熟です。リアル店舗に依存した労働集約型のサービスだけでは、どうしても事業の広がりに限界があるので、そこを脱却したい。DXやAIを使えば、事業ステージを一段、二段上げることができるでしょう。

待遇をおろそかにする会社は、事業継続できない

- 佐々木

- サービスを提供する会社はどこも人手不足で、待遇もよくない、という状況があります。そんな中、ヤマウチは報酬や休日など待遇の改善にも力を入れています。

- 佐野

- 休日を増やす、休日出勤は振替を取らせる、定期的にベースアップをする、手当を支給するといったルールを用意するのは当然です。それらをおろそかにしていると、意欲のある従業員ほど出ていってしまい、結果的にリスクが大きくなります。この仕事が好きなのに、待遇がよくないので続けられない、というのは不幸ですよね。

だから待遇の改善は積極的に行ってきました。少なくとも地域の平均を下回ることがないように配慮しています。M&Aをした場合、買収先は待遇改善となるケースがほとんどです。 - 松田

- 「ヤマウチグループになれば待遇がよくなって意欲が上がる」と思ってもらえると、M&Aを進める上にも好影響です。M&Aにおいて、企業価値を上げて何年か先にエグジットしようという発想はありません。後継者不足に悩むオーナーの期待に応え、事業を承継して従業員の雇用を守る。そうやって地域に根差した活動を続けるのが、私たちの本分です。

- 佐々木

- 待遇が伴っていれば、地元で頑張ろうと考えるUターン志向者が、安心して戻ってこれるようになるでしょう。

- 佐野

- 事業統括者の目線で考えると、人件費を上げておきながら利益は出さないといけないのだから大変かもしれません。しかし、少子高齢化の今、人に投資しないと会社そのものが存続できません。事業の安定継続のため、投資して待遇を上げるのです。

意志を持った人材こそ、この成長が楽しめる

- 四ノ宮

- 高い成長を維持しつつ、待遇などの環境整備も並行して進めるには、経営人材の育成も課題となってきそうですね。

- 佐野

- M&Aを進めていると、会社や事業を任せられる経営層が不足する、という課題が顕在化してきます。内部人材を育てるには時間と機会が必要ですが、それでは間に合わないほど事業スピードが加速しています。特に、M&A後の事業再編・統合にあたる業務系の管理職が少なくなっています。

大きな成長の途上にある今、出発点は総務のマネージャークラスかもしれませんが、いずれは部長を目指してほしいし、その上を目指すチャンスもあります。

管理系・運営系の上の方が詰まっているため昇進が難しい、と感じている人も世の中には多いでしょう。かつて私がそうだったように。ヤマウチはそんなことはありません。

M&Aでポストが増えているため、30~40代でも責任あるポジションに就くチャンスがあります。 - 松田

- トップの岡本から「こう成長したい」と聞いた時、最初は「できるわけない」と思った自分もいます。でも共に走ってみて、言ったことがどんどん実現している。すごい、という思いに変わりました。実現できる人材を集めた佐野の手腕も大きかったと感じます。お互いへの信頼感があるので、佐野とも他の事業部長とも、言いたいことを遠慮なく言い合えます。自らの意思を持ち、言いたいことがあればはっきり言えるようなタイプの人じゃないと、当社の管理職は務まらないかもしれません。

- 佐野

- 松田は財務として、ポリシーを持って攻めのM&Aを進めている。私も自分なりのフィロソフィーを持ち、岡本であれ誰であれ、言うべき時は言う。私はこれがやりたい、これはこう改善すべきだ、という意思を持った人材が部長クラスにたくさんいる。それがヤマウチの強みの一つです。

だから、今のヤマウチの成長を楽しめるのです。次々に新たな課題が起こり、発想や視点を変えないといけない。同じ状況に安住することがなく、日々変化している。そこに面白みがあります。 - 佐々木

- ヤマウチは地域貢献もすごく大事に考えておられます。お二人は四国ならではの働く価値についてどう思われますか。

- 佐野

- 地域貢献は、ヤマウチの経営理念にも刻まれていることです。香川ファイブアローズなどプロスポーツの支援もそうですし、プロの試合に地域の子どもたちを招待したりもしています。また地域の清掃活動にも率先して参加しています。ヤマウチの事業はどれも地域の人々に育ててもらっているのですから、地域にお返しするのは当然です。地域に根差す会社ならではの、素晴らしいカルチャーだと思います。

- 四ノ宮

- 香川の環境についてはいかがですか。

- 佐野

- 私はずっと東京に住んでいて、香川に移住したのは2023年ですが、住みやすいですね。天候の穏やかさも含めて。何のゆかりもなくやってきても、生活する分には全く困らない。気候も温暖で、災害も少ない。教育水準も高く、子育てもしやすいと思います。

- 松田

- M&Aの候補が広がり、東京、大阪などに行く機会も増えました。仕事においてはローカルと大都市のエリア格差を感じることは、もうないですね。四国の会社でも、全国のM&A案件を進めていける。仲間になれば、事業がさらに広がる。四国にいながらも、全国そして海外へと視野を広げることができる。そういったやりがいを味わってほしいと思います。

<関連コラム>

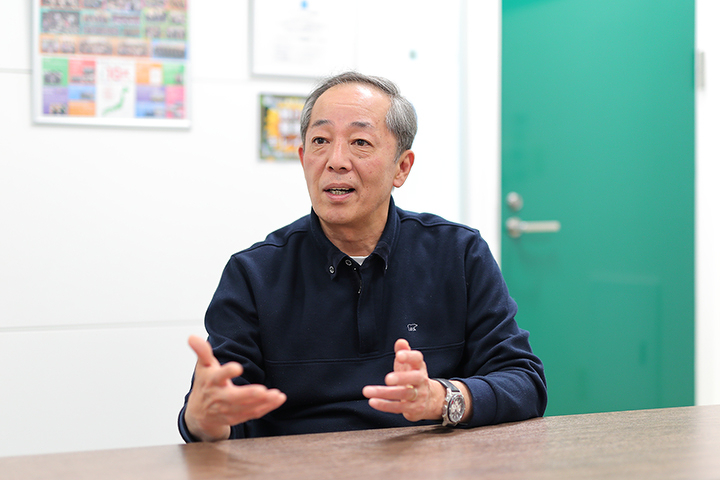

松田 直喜

(株)ヤマウチ 経営企画本部 統括本部長

愛媛出身。大学を卒業後、地元の地銀に入行。営業として渉外活動を担当。いくつかの職務を経て支店長に昇進、2営業店のマネジメントを行う。その後、転職。ホテル・鉄鋼の2社を経験した後、2016年10月、財務の管理職候補として(株)ヤマウチに入社。現在は財務の責任者として、M&A推進を担当する。

佐野 雅信

(株)ヤマウチ 経営管理本部 統括本部長

静岡出身。大卒後、海外へのワーキングホリデーを経て国内の複数の会社で営業を経験。30歳で人事に異動。以降は人事畑でキャリアを積む。40歳の時、さらなるキャリアアップを目指し、ヤマウチと同じオカモトグループの一員であった(株)ウェルネスフロンティアに入社。人事を担当する。2023年に合併後、香川本社に異動。現在は人事・総務・経理など6部門を所管する管理本部を統括する。

佐々木 一弥

(株)リージェント 代表取締役社長

香川県さぬき市出身。大学卒業後、2007年に株式会社リクルートに入社。求人広告の企画営業職として、香川・愛媛にて、四国に根差した企業の採用活動の支援を中心に、新拠点や新サービスの立ち上げも経験。2010年に販促リサーチを行うベンチャー企業の創業メンバーとして参画。創業の苦労と挫折を経験。2012年、株式会社リージェントの創業メンバーとして入社。2019年より代表取締役社長に就任。子どもと焚き火をするのが至福の時間とのこと。

四ノ宮 こころ

(株)リージェント チーフコンサルタント

香川県出身。大学卒業後、ITベンダーを経て株式会社リクルートへ入社。新卒採用における組織課題抽出、採用計画策定、企業広報及び選考プロセス設計から入社後育成までのコンサルティングに携わる。10年間のキャリアを経て関西への転居を機に、キャリアコンサルタントとして自身の専門性を高めたいと考え、地元四国の貢献に繋がれば、との想いから株式会社リージェントへ入社。現在は同社大阪オフィスにて勤務。