受け継がれた「農業で地域を豊かにする」という大義

- 武市

- まず、井上誠耕園のこれまでの歩みについてお伺いできますでしょうか。

- 智博社長

- 私たちの原点は、1940年に祖父、初代・太子治(たすじ)が一本のみかんの苗木を植えたことから始まります。祖父はもともと宮大工で、島の神社の建立なども手掛ける腕のいい棟梁でした。祖父は男気のある人でして、「この地域を豊かにしたい」という一心で、農業の道へ転身しました。それが「農は国の基なり」という、今も続く私たちの創業の精神を形づくりました。

その想いを二代目の父・勝由(かつよし)が引き継ぎ、「誠意を持って大地を耕す園でありたい」と「井上誠耕園」と名付けました。父はオリーブの加工品開発に着手し、1次産業から2次産業への礎を築いてくれました。

私は、若い頃は小豆島も家業の農業も大嫌いで、都会に憧れて島を飛び出しました。しかし、高校卒業後に神戸の中央卸売市場で働いた経験が、私の価値観を180度変えました。両親が丹精込めて育てた小豆島のみかんが、味は決して負けていないのに、「弱小産地」というだけで買い叩かれる現実を目の当たりにしたのです。生産者の苦労が報われない。この悔しさが「生産者が自分で価値をつけ、自分で売る術を持たなければならない」という、私の生涯を貫く信念になりました。

- 武市

- そうした想いを抱かれるようになった背景には、お祖父様やお父様の影響もあったのでしょうか。

- 智博社長

- そうですね。若い頃は父の言葉なんて全く耳に入れませんでしたが、どこか頭の隅には残っていたのでしょう。祖父は宮大工の腕を活かして、島のインフラ整備や、手延そうめんの組合設立などに関わっていました。その祖父が「農は国の基なり」という想いで農業を始めた。父は父で、儲け度外視で荒れた畑を再生しようとしては、母とよく喧嘩していました。「あそこの畑が放棄されるのはもったいない」と。当時はそうした姿勢を理解できませんでしたが、今振り返ると、それこそが井上家に受け継がれるDNAだったのだと思います。

- 武市

- その後、家業を継ぐために大阪から帰郷されたかと思いますが、お父様との関係はいかがでしたか。

- 智博社長

- それはもう、よく喧嘩しましたよ(笑)。根底にある「農業をなんとかしたい」という想いは一緒だったのですが、山の登り方が全く違いました。私は「生産者が自分で価値をつけ、自分で売る術を持たねばならない」と強く思っていたので、通販事業を拡大するために新聞広告などに先行投資をしていたのですが、父からすれば、売上に対して大きなお金を投下するわけですから、相当不安だったのでしょうね。「お前は何を考えてるんだ」と、それはもう激しくぶつかりました。

しかし、父にも「このままではいけない」という強烈な想いがあった。持ち主を失い荒れていく段々畑を見るたびに、どうにかして土地を守ろうとする、不器用だけど実直な農業人でした。その姿を見てきたからこそ、私も「何とかしなければ」という想いが強くなった。今思えば、父がよく松下幸之助さんの本を読んでいたことや、稲盛和夫さんの本に書かれた言葉を口癖のように語っていたこと、そのすべてが繋がり、私たちには「大義」があると気づかされたのです。 - 武市

- 大輔さんは、そうしたお父様の姿と会社の成長を、どのようにご覧になっていましたか。

- 大輔氏

- 私が物心ついた頃から、会社は急成長を遂げていきました。幼い頃は、周囲の子どもたちと比べて「うちは少し貧しいのかな」と感じていた時期もありましたが、中学・高校と成長するにつれ、会社の様子も、そして私たちの生活も次第に変わっていくのを肌で感じていました。私の成長と会社の成長は、まさに同時進行だったのです。私を育ててくれたのは両親や親族・地域の方々ですが、従業員の方々にも同様に、育てていただいたという感謝の気持ちが強くあります。

大学進学を機に東京に出て、卒業後はKCCS(京セラコミュニケーションシステム株式会社)に入社しました。KCCSには、父が経営の師と仰ぐ稲盛和夫さんの哲学が息づいており、将来、家業を継ぐ可能性も視野に入れつつ、経営の根幹を外部から客観的に学びたいという意図がありました。ただ、必ず帰らなければ、とは考えていなかったのが本音です。 - 武市

- 帰郷は既定路線ではなかったのですね。何がきっかけで決断されたのですか。

- 大輔氏

- KCCSで働き始めて4~5年が経ち、仕事も面白くなってきたタイミングだったのですが、井上誠耕園の経営顧問の方から「井上誠耕園という会社を承継することは、地域にとっても農業の未来にとっても、本当に意義のあることだよ」というお話をいただき、そこから真剣に考えるようになりました。ただ、父と私はまったくタイプが違うので、うまくやっていけるのか、という不安は大きかったです。その葛藤と向き合い、「すべては自分の心持ち一つだろう」と腹を括るまでに、2~3年はかかりましたね。

- 佐々木

- 智博社長は、その時の大輔さんの葛藤や決断を、どのようにご覧になっていましたか。

- 智博社長

- 私は、いわばパワハラ親父のような存在でしたから、怖かったと思いますよ(笑) 。家に帰っても、難しい顔でカリカリと仕事をしている姿しか見せていなかったでしょうしね。過度な期待をかけて、彼の人生を縛りたくないという気持ちも強くありました。とはいえ、帰る決断をしてくれたことは素直に嬉しかったです。ただ、手放しで「帰ってこい」とは言えません。この会社を、そして社員とその家族を、路頭に迷わせないように、しっかりと未来へ導く責任があります。それを息子に背負わせることに対して、多少のためらいはありました。でも、内心では「手伝ってほしい」という気持ちも強かったので、複雑な心境でしたね。

根っこの理念はぶらさず、手法を進化させていく

- 佐々木

- 智博社長はご自身のお父様と、そして今は大輔さんと、事業承継において二世代にわたる関係性をお持ちです。その中で、価値観の継承についてどのようにお考えですか。

- 智博社長

- 親子というのは、やはり難しいものですね。私は大輔のことを赤ん坊の頃から見てきたわけです。そんな息子から経営のやり方について「こうじゃないか」と言われると、正直、カチンとくることもあります(笑)。「お前に俺の苦労がわかるのか」ってね。でも、そばで話を聞いていると、私が大切にしてきた「農業で地域を豊かにする」という使命を、彼なりにきちんと咀嚼してくれていることが伝わってきて、安心もするのです。根っこにあるこの使命、これだけは絶対に継承してもらいたい。それさえ守ってくれれば、山の登り方は時代によって変わってもいいと思っています。

- 佐々木

- 大輔さんは、お父様とお祖父様との関係を間近で見てこられたわけですが、事業承継の難しさについてはどう感じていますか。

- 大輔氏

- 父と祖父が激しく議論しているシーンは、子どもの頃から何度も見てきましたし、意見がぶつかるのは当たり前のことだと思っています。ただ、今は会社が事業の転換期という非常に難しい局面にあり、このタイミングで承継を進めるのは、正直、二重の意味で困難だろうと感じています。

社長からすれば、「息子に任せて、本当に従業員とその家族の生活を守り続けられるのか」と不安に思うのは当然です。その気持ちは痛いほど分かります。だからこそ、ごたごた言わずに結果を出すしかない。その覚悟はできています。 - 佐々木

- 理念の継承と手法の進化、そのバランスが重要になってきますね。

- 大輔氏

- まさにその通りです。「農業で地域を豊かにする」というミッションは不変です。しかし、人口が減り続ける中で「地域」とは何かを考えると、それは土地そのものではなく、最終的には「人」を豊かにすることに他ならない。従業員、お客さま、地域の方々、関わる全ての人の「幸せを追求すること」が本質になります。その想いを実現するために、方法や手段は時代の変化に応じて最適化していきたいと考えています。

- 武市

- 先ほど「会社として転換期にある」とのお話がありましたが、具体的には、どのような課題に直面されているのでしょうか。

- 智博社長

- 主戦場だった通販市場の競争が激化し、顧客獲得コストも高騰するなど、正直に言って売上が鈍化してきています。まさに今が正念場だと感じています。

- 武市

- そのような状況で、大輔さんが主導されている新たなブランド「inOli(イノリ)」には、どのような狙いがあるのでしょうか。

- 大輔氏

- 「inOli」は、これまでアプローチしきれていなかった30代から40代の世代をメインターゲットにおいたスキンケアブランドです。コンセプトは「上質な時短ケア」。仕事や子育てに忙しい現代人のニーズに応えるものです。また、これまで廃棄されていた伊予柑の未熟果とオリーブを一緒に搾ることで新たな価値を生み出すなど、サステナブルな視点も取り入れています。このプロジェクトは、父から「やってみろ」と任された、私自身の経営手腕が問われる「見せ場」でもあると認識しています。

日本の縮図・小豆島から、未来の農業モデルを築き上げる

- 佐々木

- 小豆島で事業を行うことの意義について、改めてお聞かせいただけますか。

- 智博社長

- 私の父がよく「小豆島は日本の縮図だ」と言っていました。当時は何のことか分かりませんでしたが、今なら分かります。この島には、日本の多くの地方が抱える課題、つまり少子高齢化、人口減少、そして耕作放棄地といった問題がすべて凝縮されている。いわば、日本の先進課題が集積している場所なのです。

小豆島だけでも東京ドーム約300個分、日本全国では九州と同じ面積の土地が、かつての価値を失いかけていると言われています。この巨大な課題に対し、私たちがこの島で農業を軸に解決のモデルをつくり上げることができれば、それは必ず他の地域社会、ひいては国全体を元気にする力になると信じています。その具体的な取り組みの一つが「ジャパン・グッドファーム・ネットワーク」です。

これは、かつての私のように「良いものを作っているのに、売る術がない」と悩む全国の農家さんと連携する試みです。私たちが培ってきた加工技術や通販という販路を活かして、例えば青森のりんご農家さんや山梨の桃農家さんと提携し、彼らの作る素晴らしい果物を新たな商品として全国のお客さまにお届けする。これは単なる商品開発ではありません。「農業で食べていけるのか」という根本的な不安を解消し、彼らが誇りを持って農業を続けられる仕組みを作ること。小豆島という先進課題の地で生まれた解決策を、日本全国に応用していく。それがこのネットワークの本当の意義なのです。 - 佐々木

- そうした壮大なビジョンを実現するためには、これまで以上にさまざまなバックボーンを持つ方の力が必要になりそうですね。

- 智博社長

- おっしゃる通りで、私たちの6次産業というビジネスモデルは、多様な才能が集う「百花繚乱(ひゃっかりょうらん)」の状態でなければ成り立ちません。たとえば、「世界一のオリーブ果実を作りたい」という情熱を持つ栽培のプロ。「この素材でこんなものを作ってみたい」という探求心あふれる加工のプロ。そして、情熱をもって商品の魅力をお客さまに伝える販売のプロ。それぞれの分野で自分の強みを活かし、輝きたいと願う人を、今後も広く迎えていきたいと考えています。

- 佐々木

- 大輔さんが求める人物像についてもお聞かせください。

- 大輔氏

- 私が求めるのは、今まさに「惑(まど)っている人」です。たとえば、「都会で働くのは好きだけど、少し疲れた。でも田舎でのんびりするだけでは物足りない」とか、「今の仕事に不満はないけれど、このままでいいのかという漠然とした不安がある」といったように、二つの価値観の間で揺れ動いている人。そういう人にこそ、来てほしいと思っています。

- 佐々木

- なぜ、「惑っている人」が井上誠耕園にフィットすると思われるのですか。

- 大輔氏

- 惑いは、決して弱さではありません。より良い未来を求めるエネルギーの表れであり、そうした感情の裏側には、現状に満足しない向上心と、より豊かな生き方を模索する誠実さがあると思うのです。高いプロフェッショナル意識を持ちながら、同時に仕事の「意味」や「目的」を強く求めている。そうした人にとって、井上誠耕園は、キャリアの充実と人生の豊かさ、その両方を実現できる最高のフィールドになるはずです。

四国で働くことの価値も、まさにそこにあると思います。都会の仕事は刺激的ですが、時に自分が大きな組織の歯車の一つだと感じてしまうこともあるでしょう。しかし、ここ四国、特に小豆島のような場所では、自分の仕事が地域にどんな影響を与えているのかをダイレクトに感じることができます。耕作放棄地が美しいオリーブ畑に変わっていく景色、自分たちが作った商品でお客さまが笑顔になる瞬間、そして新しい雇用が生まれて地域が活気づく様子。それらすべてが、仕事のやりがいとして、日々の生活の豊かさとして、自分に返ってくるのです。 - 智博社長

- 彼の言う通りだと思います。今の若い人たちは、私たちの世代と違って「人の役に立ちたい」という気持ちを素直に口にできる。それは素晴らしいことです。でも、その前に、まずは自分自身が満たされなければいけません。「衣食足りて礼節を知る」という言葉もあるように、本当の意味で人に尽くせるのは、自分に余裕がある時だけです。ここ小豆島で働くことを通じて、「自分は人の役に立っているんだ」ということを実感してほしい。この会社が、そのためのフィールドになれば、これほど嬉しいことはありません。

- 武市

- 小豆島という「日本の縮図」で挑戦を続けるお二人の姿勢から、地域に根ざしながらも全国、さらには世界へとつながる可能性を強く感じました。

本日は貴重なお話をありがとうございました。

当社が運営する転職支援サイト「リージョナルキャリア」にて、(有)井上誠耕園 代表取締役 井上智博氏の取材記事を掲載しております。併せてご覧ください。

<関連コラム>

<井上誠耕園への応募をご検討の方へ>

「井上誠耕園への応募検討のために必要な情報を得たい」、「今すぐの転職希望ではないが将来に向けて情報を得たい」という方々を対象に、事前相談の機会を設けています。具体的に検討を進めるきっかけとしてぜひご活用ください。

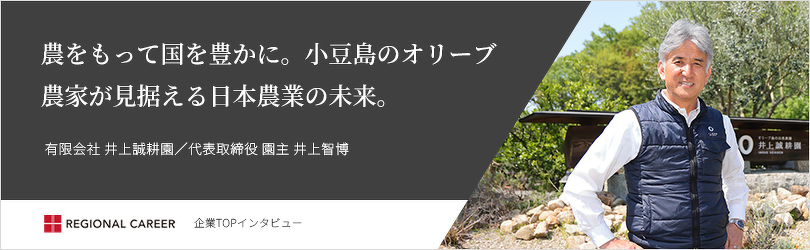

井上 智博

(有)井上誠耕園 代表取締役 園主

1964年、香川県小豆島町生まれ。井上誠耕園三代目園主。家業のみかんが不当な安値で取引される現実に憤り、「生産者が自ら価値を決め、売るべきだ」と決意。1989年に帰郷・就農し、農協出荷から顧客への直接販売・通信販売へと舵を切る。この事業転換を起点に、6次産業化を強力に推進。1999年には「オリーブ化粧品」、2005年には高品質な「緑果オリーブオイル」を開発し、ヒット商品に。さらにスペイン農家との提携、カフェや宿泊事業、観光施設「らしく園」の開設など、農業を軸とした多角化戦略で小豆島の活性化に貢献。1,000万円強だった売上を約30年で100億円規模へと飛躍させた。祖父から受け継いだ「農は国の基なり」という理念を胸に、日本の農業の未来を切り拓く。

井上 大輔

(有)井上誠耕園 取締役

幼少期から会社の成長を間近に見て育つ。会社の成長と共に自身の生活も変わっていく過程を体験し、会社を支える従業員への感謝の念を強く抱いている。大学卒業後、KCCS(京セラコミュニケーションシステム株式会社)でコンサルタントとして経験を積む。2022年、小豆島にUターンし、井上誠耕園に入社。取締役として会社基盤の整備や新規ブランド開発などにあたっている。

佐々木 一弥

(株)リージェント 代表取締役社長

香川県さぬき市出身。大学卒業後、2007年に株式会社リクルートに入社。求人広告の企画営業職として、香川・愛媛にて、四国に根差した企業の採用活動の支援を中心に、新拠点や新サービスの立ち上げも経験。2010年に販促リサーチを行うベンチャー企業の創業メンバーとして参画。創業の苦労と挫折を経験。2012年、株式会社リージェントの創業メンバーとして入社。2019年より代表取締役社長に就任。子どもと焚き火をするのが至福の時間とのこと。

武市 理佐

(株)リージェント コンサルタント

高知県高知市出身。新卒で東京の求人広告会社(リクルートトップパートナー)に入社し、東京都港区を中心に、メーカー・不動産・IT・広告など多岐にわたる業界の大手上場企業からベンチャー企業までを対象に、新卒および中途採用の支援に従事。2017年、「地元・高知のための仕事がしたい」という思いからUターン。大学法人および県庁にて、地域連携や産学官民連携事業に携わる。学生の就職支援や経営者を対象としたビジネスセミナーの企画・運営を通じて、高知で働く魅力創出に尽力。リージェント入社後は、四国全体の地域活性化を目指し、四国へのU・Iターンを希望する求職者に対してキャリア相談や転職支援を行い、四国とのご縁を結んでいる。