リチウムイオンバッテリーの黎明期からの信頼と実績

- 吉津

- まず住友社長のご経歴を教えてください。

- 住友

- 大学を卒業後、精密機械メーカーに就職し、25年間にわたり技術営業として全国で活動していました。東京、大阪、名古屋の大都市圏を中心に様々なエリアで仕事をしながら、名だたる大手メーカーと仕事してきました。その経験を通して多くの人と巡り合い、「一緒に仕事がしたいので、独立しないか」というお誘いも受けるようになりました。4~5年悩みましたが、一緒にやろうという3人の仲間に恵まれ、48歳で地元・徳島に戻って新たなスタートを切ることになりました。

- 吉津

- 皆さんで会社を興されたのですか?

- 住友

- そのつもりでしたが、ご縁があって丸井産業の当時の社長と知り合いになったのです。丸井産業の創業は1961年、もともと製材業をやっていたのですが、外国材に押されて業績が芳しくなく、休眠状態になっていました。それで私たちが丸井産業の経営を引き継ぐ形となり、新たな事業として設備機械の設計・製作を始めたのです。ですので、現在の丸井産業のスタートは、設備機械事業を本格稼働させた2004年12月から、という方が実態に即していると思います。

- 德永

- 当初からリチウムイオンバッテリーの分野で事業を展開するお考えだったのでしょうか。

- 住友

- 前職で様々なバッテリー案件を手掛けていたので、その分野の生産設備にしようと考えていました。初めの頃は使い切りタイプの一次電池もやっていました。しかし事業をスタートさせたばかりで、マンパワーにも限りがあります。そこで将来の需要拡大が見込める、充電ができる2次電池、中でもリチウムイオンバッテリーの分野に方向を定めました。

かつて充電池と言えば主流はニッケルカドミウム電池でしたが、有害物質の問題や小型化に限界があるなどの課題を抱えていました。その後、安全性・耐久性が高く、一般に使用しても問題のないリチウムリチウムイオンバッテリーが主流となっていきました。

私は前職で、大手電機メーカーの研究者と共にリチウムイオンバッテリーを開発するプロジェクトに関わっていました。リチウムイオンバッテリーが主流になっていくにつれて、国内のさまざまな電機メーカーと仕事をする機会も増えました。そうして築き上げてきた基盤が事業立ち上げの原動力にもなり、自然とリチウムイオンバッテリー分野に進出することができたのだと思います。 - 德永

- 過去のご経験や人的ネットワークもあり、順風満帆なスタートだったのですね。

- 住友

- いや、もちろん紆余曲折も結構ありました。事業スタート時のニーズとして多かったのは、携帯電話用のバッテリーです。小型・軽量化がどんどん進む携帯電話において、リチウムイオンバッテリーの有用性は増す一方でした。おかげで順調に船出できたと思っていたのですが、風向きを一気に変えたのが、2008年のリーマンショックです。ほとんどのメーカーが設備投資を控え、当社の生産もストップ。本当にしんどい思いをしました。

しかし、市場は冷え込みましたが、リチウムイオンバッテリーの可能性自体が損なわれたわけではありません。今度は自動車メーカーにて、電気自動車に関するプロジェクトが始まりました。自動車用のリチウムイオンバッテリーの生産設備について、メーカーのラボにいる研究者と共に開発に着手することになったのです。その後、研究・試作ライン、量産ラインにおける生産設備の提供も担当しました。

市場が回復するとともに、リチウムイオンバッテリーへの設備投資も徐々に活発になっていきます。そして全世界的に「カーボンニュートラル」が叫ばれる時代となり、化石燃料低減のため、自動車メーカーがこぞってハイブリッド車やEVに取り組み始めました。当然、リチウム電池の需要が拡大します。そういう状況になり、当社へのオーダーも年々増え、事業が再び軌道に乗っていったのです。

成長の追い風となる「150ギガワット構想」と「徳島バッテリーバレイ構想」

- 德永

- 昨今は国や徳島県など、行政主導でリチウムイオンバッテリー分野を興隆させようという施策も増えている、と聞いています。

- 住友

- 前述の通り、カーボンニュートラルは全世界的な課題であり、日本も「2030年度において、温室効果ガスを2013年度比で46%削減。2050年にカーボンニュートラルを達成する」という目標を掲げています。

さらに、リチウムイオンバッテリーは、家電や自動車だけに使われるものではありません。宇宙を飛ぶ惑星探査機や人工衛星にも搭載されますし、軍事用途としても使われています。そのリチウムイオンバッテリーを全て外国からの輸入に頼っていて、万一、政情不安などで物流ルートが閉じられてしまった場合、経済面だけでなく安全保障面でも、日本は大きなダメージを被ることになります。

カーボンニュートラルと経済安全保障、大きな2つの課題を解決するため、リチウムイオンバッテリーをオールジャパンで作ろう、という国主導の施策が動いています。具体的には、2030年までに、リチウムイオンバッテリーについて年間150ギガワット/時の生産能力を国内で確保しよう、というものです。これは現状比で考えると7~8倍に相当する、大変野心的な目標です。

そのため経済産業省は1兆円単位の枠組みを作り、約3,500億円の助成金を出して、リチウムイオンバッテリーに関わる企業の研究開発・製造を後押ししています。国内の大手自動車メーカー・電池メーカーが認定を受ける中、丸井産業もその列に加わりました。

また、経済産業省の進めるプロジェクトとは別に、徳島県が主導する「徳島バッテリーバレイ構想」もあります。これはバッテリーに関わる様々な事業を推進するための環境を徳島に作り、バッテリーに関連する県内の雇用創出・人材育成を行い、徳島県の新たな産業の柱として確立していく動きとなります。いずれにしろ、リチウムイオンバッテリー分野には今、強い追い風が吹いているわけです。 - 吉津

- 国際的な競争もある中、オールジャパンのリチウムイオンバッテリーが存在感を発揮するのは、大変なのではないでしょうか。

- 住友

- 全く同じ規格のリチウムイオンバッテリーを大量に生産するとなったら、国レベルで中国に勝てるところは恐らくありません。その分野で戦うのは、確かに厳しいと思います。

しかし、同じ自動車に搭載するバッテリーであっても、メーカーによってそれぞれ特徴が異なります。それどころか、求められる性能が車種ごとに違うことも珍しくありません。各製品のこういう点を考慮し、ここの特徴を生かす…という具合に、きめ細かな配慮で高性能のバッテリーを作るのは、容易ではありません。これこそ、オールジャパンのリチウムイオンバッテリーが地歩を確立すべき領域です。

当社は、リチウムイオンバッテリーに取り組み始めて20年超の蓄積があります。国内におけるリチウムイオンバッテリーの黎明期から取り組んでいたため、電池メーカーはもちろん、自動車メーカーや電機メーカーなど、様々な会社と取り引きがあります。つまり、各社のどういった製品にどんな特徴を持つバッテリーが求められるのか、という情報やノウハウが、当社には蓄積されているわけです。他社が持ち得ない引き出しの多さは、世界市場で戦っていくための強みになると考えています。

取り扱いの難しい「注液」工程で強みを発揮

- 吉津

- 強みという話が出ましたが、丸井産業の強みについて、もう少し詳しく教えていただけますか?

- 住友

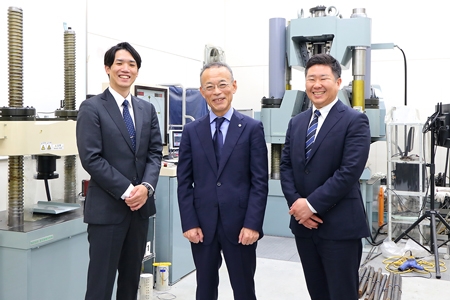

- リチウムイオンバッテリーの生産には、いくつもの工程があります。大きく分けると、原材料から正極材・負極材を作成する「電極製造工程」、正極材・負極材を組み付けて電池セルを作成する「組立工程」、そして完成した電池セルに充放電を繰り返し、セルを安定化させる「検査工程」です。それぞれの工程が、さらに細かくいくつかのプロセスに分かれます。

丸井産業が特に強みを持っているのが、「組立工程」の一つである、封止された電池セルに電解液を注入する「注液」です。バッテリー製造のさまざまな工程にも対応できるノウハウはあるのですが、自社のリソースの規模を考慮し、組立工程の中でも重要度が極めて高い「注液」以降に特化しています。

電解液は石油混合物のため、消防法で規定する第4類の引火性液体に該当し、「注液」以降では厳格な取り扱いが必要になります。これは一朝一夕にできるものではありません。そのため、「注液」以降は、新規参入の難しい領域となります。ここに関するノウハウの蓄積があり、多くの自動車メーカー・電池メーカーのプロジェクトに研究段階から関わります。それほど深いところに入っていけるのも、引き出しの多さや難工程をこなせる技術力の高さがあるからです。 - 德永

- 今後の事業見通しについてはどのようにお考えですか?

- 住友

- 当面は、2030年までの150ギガワット構想の達成に注力していきます。これを実現するには、当然、当社だけの努力では足りません。自動車メーカー・電池メーカーは言うまでもなく、当社より前の工程の生産設備を担当するメーカーと、後の工程を担当するメーカー、それぞれ専門性を持ったメーカー同士がアライアンスを組む必要があります。スピード感を持ち、適材適所で対応しないと、到底間に合いません。互いに力を合わせ、リチウムイオンバッテリーの可能性を極限まで追究していきたいと思います。そうすれば、グローバル展開など、当社の次の道も拓けてくるはずです。

さらに先には、バッテリーそのものの変革・進化が訪れるでしょう。しばらくはリチウムイオンバッテリーが主流であり続ける見通しですが、現在開発が進んでいる「全個体電池」が普及する未来も見据え、各メーカーと協働して研究開発を進めています。

課題とじっくり向き合うには、地元がいい

- 吉津

- 経済面だけでなく、様々な方面での課題を克服するために欠かせないリチウムイオンバッテリー。その根幹となる技術の一つが四国・徳島から発信されているということを、大変嬉しく思います。住友社長は、地元の四国で働く意義、四国ならではの働く価値について、どう感じておられますか。

- 住友

- 私は前職時代、東京・大阪・名古屋などの都市圏での生活を経験してきました。そして48歳の時に地元の徳島に戻ってきたのですが、地元というのはやはりいいですね。自然環境が素晴らしい。私たちの仕事は思案を巡らせたり、クリエイティブな発想を求められる局面も多々あります。徳島の静かな環境は、問題とじっくり向き合うのに適していますよ。

刺激や情報が欲しければ、東京は飛行機ですぐに行けますし、大阪には明石海峡大橋を渡れば車で行けます。商圏で言うと徳島も関西の一部と言われるくらいで、たまに行くにはちょうどいい距離感です。大都市圏で刺激を受け、お客さまのもとを訪ねて課題をもらい、徳島に帰ってアイデアを練る。そういうスタイルもいいものです。

- 德永

- 私も関西から四国へUターンしましたが、関西は本当に近いですよね。

- 住友

- また、自然豊かな徳島では、家族ともゆっくりと過ごせます。仕事一本槍ではなく、家族を大事する、ワーク・ライフ・バランスのいい暮らしを手に入れてほしい。それをできるのが、四国・徳島での暮らしだと考えています。パートナー、子ども、親などを大事にしつつ、仕事では大手メーカーと一緒になってバッテリー産業の成長に寄与して欲しいと思っています。

事業を取り巻く環境はかなり強い追い風となっており、丸井産業は多くの仲間に出会いたいと考えています。技術の有無よりも、チャレンジ精神と粘り強さがあり、クリエイティビティーを発揮したいと志向する人なら活躍できる環境があります。落ち着いた徳島で、将来性の大きなやりがいのある課題に取り組みたい。そんな方と一緒に働いていきたいと考えています。 - 吉津

- 私たちも、人材という面からバッテリー産業の発展に貢献していきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。

当社が運営する転職支援サイト「リージョナルキャリア」にて、丸井産業(株)代表取締役社長 住友達也氏の取材記事を掲載しております。併せてご覧ください。

住友 達也

丸井産業(株)代表取締役社長

大学を卒業後、全国展開する精密機械メーカーへ入社。技術営業として、東京・大阪・名古屋をはじめとする全国の拠点を飛び回り、大手電機メーカー等を担当。リチウムイオンバッテリーの開発プロジェクト等にも複数関わった経験をもとに、仲間とともに起業を決意。48歳で地元・徳島にUターンし、丸井産業の経営権を譲り受ける形で、2004年12月に事業をスタート。同社の代表取締役社長として、リチウムイオンバッテリー開発に関わる生産設備を通じて、顧客の課題解決に従事。研究開発段階から電機メーカーや自動車メーカーの開発部門とともに研究開発を行い、また、電池メーカーからの高い要望に応えてきたことで、リチウムイオンバッテリーの生産設備領域において顧客から厚い信頼を得ている。

吉津 雅之

(株)リージェント 執行役員

広島県福山市出身。大学卒業後、株式会社リクルートに入社。住宅領域の広告事業に従事し、2013 年より営業グループマネジャーを歴任。2018年に8年半の単身赴任生活に区切りを付け、家族が暮らす四国へIターン転職を決意。株式会社リージェントでは、四国地域の活性化に向けて、マネジメント経験を活かした候補者・企業へのコンサルティングを行っている。

德永 文平

(株)リージェント コンサルタント

香川県高松市出身。大学卒業後、関西の大手鉄道会社に就職。経理部門に配属されたのちに、新規事業セクションに異動となり、自治体と連携したまちづくり事業や、スマート農業事業に従事。幅広い業務の中で、採用担当やチームメンバーの1on1面談を通じて「採用が組織を変えた瞬間」の面白さにはまっていく。「四国ならではの働く価値を創造する」というリージェントのメッセージに、自身も抱えていた悩みの答えを見出し、転職を決意。2024年、株式会社リージェントに入社。現在は自分と同じようにUIターンを検討している方の背中を押すべく、転職コンサルティングに従事している。