クレーンの苦手領域を、タダノエンジニアリングの製品がカバー。

- 溝渕

- 森社長のプロフィールをお聞かせください。

- 森

- 私は生まれも育ちも香川です。大学で県外に出ましたが、就職で地元にUターン。自動車か機械の設計をやりたいと考えていたので、1989年、(株)タダノに入社することになりました。タダノでは、主にクレーンの構造系・動力系に関する設計を担当しました。

私は、「普通にやっているのでは面白くない」と考えるタイプのエンジニアでした。タダノのクレーンは量産機なので、カスタマイズや新機種開発のチャンスがそれほど多いわけではないのですが、私は敢えて変わったタイプのクレーンをよく担当させてもらいました。例えば、ラフテレーンクレーンはもともと、4つの軸に4つのタイヤがついたものがスタンダードです。そこで2軸8輪タイプを開発しようとなったのですが、そのチャレンジを最初にさせてもらいました。今までのスタンダートを一新するのだから、大変ですよ。でも難しい課題こそ、燃えますよね。

- 溝渕

- タダノエンジニアリングに来られたのはいつですか。

- 森

- 2020年です。最初は、小型クレーンや高所作業車をトラックに架装する設計に携わりました。その後、主力である門型油圧リフターの開発を担当。社長就任は2025年1月です。

当社の門型油圧リフターやデッキリフトといった製品は顧客の要望に合わせた特別仕様が多く、汎用品というより「一品物」という性格が強いですね。一品物は仕様を満足すれば必ず買ってもらえる、という前提があると、エンジニアは思う存分取り組めます。

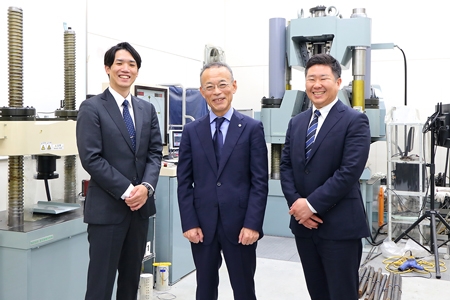

門型油圧リフターとは、油圧シリンダーによって上下する2本の柱のようなジャッキ機構と、その間に渡した梁のようなブームで構成されます。そしてブームの中央部に重量物を下げ、油圧技術でせり上げるのです。プロダクト自体は複雑ではないのですが、やろうと思えばいろいろ工夫できる。そこに面白みを感じます。 - 加地

- 重量物を持ち上げる、という点ではクレーンと同じですが、門型油圧リフターとの違いは何でしょうか?

- 森

- クレーンは、上部に十分なスペースがないとブームを上げることができません。そのため、建物内や地下などで使えない場合があります。しかし門型油圧リフターにはそういう制約がありません。分解するとコンパクトに運べるため、狭い屋内やトンネルで使用可能、というのが一番の違いですね。

タダノグループは「抗重力・空間作業機械=Lifting Equipment(LE)で世界No.1になる」との目標を掲げています。そのための基幹製品がクレーンです。当社のリフターやデッキリフトは、クレーンが苦手とするLE領域を補完する存在にあたります。グループ全体でLE領域のラインナップを充実させ、世界No.1を目指しています。

タダノのクレーンがLE領域の本道を守ってくれているので、タダノエンジニアリングは小回りよく多彩な開発に挑戦できる、とも言えます。だから当社のエンジニアには「グループとしてのLEの枠から外れなければ、ある程度自由に開発しても問題ない」というふうに伝えています。

「一品物」を生み出す、という醍醐味。

- 溝渕

- 門型油圧リフターは、どういった点に競合優位性があるのでしょうか。

- 森

- 実は、門型油圧リフターについては、国内に競合がほぼいません。海外の製品が導入されているケースはありますが、それもごく僅か。9割以上(2024年時点:自社調べ)は当社製品でシェアを占めています。当社が初めてリフターをリリースしたのが1995年。これまで大きなトラブルを起こしたこともなく、安全性は確立されている感があります。クレーンによって培われた技術への信頼と、30年の実績があるため、他社はなかなか参入できないのではないでしょうか。

- 溝渕

- 製品は、建設工事会社に販売するのですか?

- 森

- 主なお客さまは、重量物据付を専門とする業者です。クレーン建設機械リースを営む会社がありますが、そういった会社の門型油圧リフター・デッキリフト版、といったところです。総合レンタル会社への販売も行いますが、この場合はせり上げ能力10トン以下の、規模の小さな重量物を扱うリフターのみ、と決めています。

これは、安全性を考慮してのことです。門型油圧リフターやデッキリフトはクレーンと異なり、資格不要なので、未経験者が操作しても、法令上は問題ありません。とは言え、対象物が重くなればなるほど、危険性は増します。デッキリフトがせり上げるのは、橋梁や道路など200トン以上の重量物ですから、未経験者が簡単に扱えるものではありません。安全性を担保するため、高い能力を持ったリフターに関しては、どのようなお客さまがどう使うのか、直接確認できるようにしておきたいのです。 - 加地

- 「一品物」という話もありましたが、特別仕様になるケースは多いのですか?

- 森

- 結構ありますね。最近も、リフターの技術を応用し、高速道路工事用の特殊な機械を開発しました。高速道路では、定期的に路面の取替工事を行っています。インフラが老朽化しているせいか、路面取替の案件がずいぶんと増えており、今後も拡大しそう…との顧客の求めに応じて、この機械が生まれました。似たような製品が他にない、まさに一品物と言えます。

こういうケースでは、お客さまと膝詰めで製品仕様などを決めていかないといけません。お客さまと一緒になって開発した製品が、インフラ工事のたびに活躍するわけですから、自分たちの技術が社会に貢献している、という充実感が味わえますよ。 - 加地

- 製品開発の上で、今後はどういったことが課題になると見ていますか。

- 森

- 時代が変わると、ニーズが変わります。私がもともと開発に携わっていたクレーンも、例えば風力発電用の大型プロペラなどに対応しないといけなくなった、など要望が高くなってきました。同様のことが、門型油圧リフターやデッキリフトにも起こると考えています。インフラ整備でも工場内作業でも、より大きな重量物をこなせるようにしてほしい、というニーズは必ず出てきます。そうした声に応えられるようにしておかなければなりません。

また機能性の充実という点でも、改善の余地があります。リフターもデッキも、基本的に上下の吊り上げがメインです。これをある程度、自由に動かすことができれば、多彩なニーズを取り込めるのではないでしょうか。「せり上げる」というより「動く」という感じで、イメージはフォークリフトに近いかもしれません。円形ではない、球形のタイヤを使った機械なら自在に動けて便利そうですが、球形は高荷重に耐えられない。高荷重に耐えつつ、自在に動ける。そんな装置ができれば、用途が広がるのは間違いありません。

そのためには、制御を支えるソフト面もいっそうの向上が欠かせません。リフターの制御はPLCと呼ばれるシーケンサで行っていますが、動く装置となると組込基板による制御になると考えています。

リフターは、重量物を持ち上げるため、まず構造に軸足をおいた開発から出発しました。次に滑らかに動かすため、油圧を重視するようになってきました。さらに滑らかに動かそうと、制御で使いやすくする…そうやってリフターは発展してきました。しかし今では、最初から構造・油圧・制御を融合させた開発に取り組まないといけません。技術的なハードルが上がってきていると感じています。 - 溝渕

- 自動車を中心に、ものづくりでは「電動化」に主眼が置かれていますが、タダノエンジニアリングの製品でも電動化はテーマの一つになっていますか。

- 森

- リフターは、一部の部品を着脱するためにエンジンがあるくらいで、ほとんど電動で動いている。そういう意味で「電動化は既に実現している」と言えます。

私たちが注目しているのは、「電動シリンダーでどこまで重量物に対応できるか」という点です。油圧だと、特に「微妙に動かす」という段階で、エネルギー損失が大きくなる傾向にあります。油圧で作ったエネルギーを9割ロスしているとなると、さすがにどうにかならないか、とエンジニアなら思いますよね。ロスを防げば、効率は向上するのですから。

となると、微妙に動かす部分は電動でやろう、となるかもしれない。現在は数百トンのせり上げを可能にする電動シリンダーなんてありません。しかし今後は、そういう出力の機構ができるかもしれない。そうなれば、リフターはもう一段階レベルアップするでしょう。すぐに実現できるわけではないので、現状は油圧と電動をうまく使い分ける必要があります。

“新奇”歓迎。難しい課題ほどチャレンジしたくなる、という会社にしたい。

- 加地

- 国内でシェア9割となると、次は海外市場へ進出したい、という気持ちもおありですか?

- 森

- もちろんです。国内でも潜在マーケットを対象にまだまだ伸ばせるとは思いますが、将来を考えると、ターゲットを海外市場に定めたいと思います。

ただ当社には、英語を話せる営業担当がいません。海外に出ていくなら、やはり英語に精通した人材がいた方がいい。また、マーケティング担当もいません。マーケットにおけるビジネスボリュームを分析する力も必要になると考えています。

タダノが既に海外市場で展開しており、優秀なマーケティング部門を抱えているので、まずはそちらの力も借りながら踏み出していきたいと思います。そうしながら徐々に人材を揃え、当社独自の体制を構築していきます。

- 溝渕

- 技術系人材についてはいかがですか?

- 森

- 開発力・生産力のさらなる向上は、喫緊の課題です。お客さまの多彩な要望に応えるためにも、また今後の新製品・新技術開発のためにも、開発・設計を任せられる人材を増やさないといけません。

難しいことにどんどんチャレンジする。難しい課題ほどやりがいを感じる。そういう人材が集まる会社にしたいですね。

私は今年の年初挨拶で、従業員に「新奇歓迎」と話しました。まあ、私自身もエンジニア時代は「変わり者」だった自覚がありますから。人とは違うことをやってみたい、新しいことに取り組んでみたいという意欲が、価値あるプロダクトを生み出す原動力になるのだ、と思います。 - 加地

- 四国ならではの働く価値について、森社長はどのようにお考えでしょうか。

- 森

- 私は香川出身で、大学の4年以外はずっと香川にいます。他の地域をあまり知らないので比較はできませんが、香川は本当に暮らしやすいところだと思います。災害は少ないし、温暖、食べるものもおいしい。少し車を走らせると、海あり山あり、歴史的な建造物や景勝地ありで、いろんな楽しみ方ができる。小さいエリアだけれど、多彩な魅力が凝縮されています。

そういう場所から、全国のお客さまに高く評価されている技術と製品を発信できていると思うと、やりがいも大きいですね。インフラを支えているという手応えも味わえるし、さらに難しい課題にチャレンジして、もっと社会に貢献していこう、という意欲も増すように感じます。 - 加地

- 難しいからこそ燃える。そんな森社長の思いに触れることができ、私たちも刺激になりました。本日はお忙しいところ、ありがとうございました。

当社が運営する転職支援サイト「リージョナルキャリア」にて、(株)タダノエンジニアリング 代表取締役社長 森和誉氏の取材記事を掲載しております。併せてご覧ください。

森 和誉

(株)タダノエンジニアリング 代表取締役社長

1966年生まれ。大学を卒業後(株)タダノに入社。主にクレーンの構造系・動力系における開発設計を担当する。2020年、(株)タダノエンジニアリングに出向。約2年、タダノの開発した小型クレーンや高所作業車をトラックに架装する設計に携わり、その後門型油圧リフターの開発業務に携わる。2025年、社長に就任。

加地 盛泰

(株)リージェント 代表取締役会長

愛媛県四国中央市出身。専修大学法学部を卒業後、大手旅行会社の勤務を経て、東京から四国へUターン。株式会社中四国リクルート企画(リクルートグループ)に入社し、以来、新卒・中途採用、社員教育、組織活性などHRM領域全般に従事。2006年、株式会社リクルートに転籍。狭域HRカンパニーおよびHRカンパニー地域活性営業部のゼネラルマネジャーを歴任し、2011年に同社を退職。2012年、株式会社リージェントを設立。現在は、候補者向けの転職コンサルティング、企業向けの採用コンサルティング、人材育成トレーニング、人事制度などの組織活性化支援などに携わっている。

溝渕 愛子

(株)リージェント チーフコンサルタント

高知県高知市出身。大学卒業後、総合リース会社に就職。地元の高知支店に配属されリース営業に従事。その後、大阪に転居し、株式会社リクルートに入社。HRカンパニー関西営業部の新卒・キャリア採用領域で企業の採用活動をサポート。また、派遣領域では関西・中四国エリアの派遣会社への渉外業務に従事。四国へのUターンを決意してリクルートを退職。香川県の人材サービス企業に転職し、管理部門にて、社員の労務管理、新卒採用活動に従事。その後、株式会社リージェントに入社。今ハマっているのは、限られた自由な時間を有意義に過ごすこと。1日にジャンルの異なる数冊の本を、少しずつ読むことを楽しんでいる。