品質保証で培った課題解決力を経営へ活かす。

- 吉津

- はじめに、秦社長のこれまでのご経歴についてお聞かせいただけますか。

- 秦

- 幼少期は愛知県や静岡県で過ごし、大学進学を機に上京しました。大学では経営分析や統計学を専攻し、卒業後は大手タイヤメーカーに就職しました。入社後は一貫してタイヤ製品の品質保証業務に従事し、アメリカへの赴任も経験しました。現地では、ものづくりの最前線で品質保証や組織マネジメントの厳しさと面白さを学びました。文化の違いなどもあり大変なことも多かったのですが、バイスプレジデント(副社長)をはじめとする経営層と仕事を共にする機会にも恵まれ、自身の成長につながる貴重な経験をさせていただいたと考えています。帰国後も品質保証業務を担当し、前職には通算11年在籍しました。

- 吉津

- 2010年に秦商事へ入社されましたが、当時の会社はどのような状況でしたか。

- 秦

- リーマンショック後の経済状況の影響もあり、入社当初は厳しい状況からのスタートでした。当時は専務取締役として経営へ参画し、なんとか事業を立て直そうと取り組んでいました。メンバーは真面目に仕事に取り組んでいるものの、業績悪化に伴う閉塞感や、変化を敬遠するような空気感もありましたね。

- 吉津

- 逆境からのスタートだったのですね。

- 秦

- 業績が厳しい状況下において、まずは目の前の課題解決に着実に取り組んできました。前職の品質保証でトラブル対応も担っていたため、トラブルへの耐性が自然と身についていたのかもしれません。経営層としての立場から、うまくいかない要因を分析し、打ち手を決めて、実行する。その考え方をメンバーに理解してもらい、動いてもらうことが重要でした。その点においても、品質保証時代の経験が大いに活かされたと感じています。

- 吉津

- 当時はどのように会社をリードしていこうと考えられていましたか。

- 秦

- 入社した当初は、まずは自身のことを理解してもらう必要があると考え、経営層や管理職だけでなく、現場のメンバーともできる限り多くの対話を重ねていきました。会話を重ねていく中で、メンバーの皆さんが一緒に事業を進めていく仲間となり、メンバーとその家族が幸せな人生を歩んでほしい、という想いが私の中で強くなっていきました。そして、真面目で謙虚なメンバーが多いという組織の強みを活かしながらも、新しいことに挑戦できる風土に変えていきたいと考えていました。

風土改革に向けてメンバーと想いを重ね、成長へ。

- 吉津

- 風土改革に向けて、どのような想いをお持ちだったのでしょうか。

- 秦

- 秦商事に入社した当時、当社は古くからの慣習が根強く残っている「昔ながらの会社」という側面もありました。もちろん、長年培ってきたお客さまとの信頼関係という素晴らしい財産はありましたが、一方で、新しいことへの挑戦には少し臆病になっていたかもしれません。会社が成長していくためには、メンバー一人ひとりが「もっとこうすれば良くなるのではないか」というアイデアを自由に出し合い、積極的に挑戦できるような空気を作る必要がありました。

- 吉津

- 変化を生み出すために、どのように取り組まれたのですか。

- 秦

- 外部から来た私に対して、メンバーの反応はさまざまでしたが、新しいことに挑戦していく必要性について幾度となく語り合いました。当時の幹部やメンバーも少しずつその想いに賛同してくれるようになり、改革を後押ししてくれたと思っています。具体的な取り組みとしては、まずマネジメント層の形成と意識改革から着手しました。私も含めて当時の役職者全員でマネジメント研修を実施し、マネジメント層の役割を全員で共有しました。その結果、「人を育てる文化」が徐々に組織に根付き始めたと感じています。

- 吉津

- マネジメント層を起点に変化を起こしたのですね。

- 秦

- 現在、経営幹部として活躍しているメンバーたちが中心となり、自身の部下や周囲のメンバーの考え方を少しずつ変えていくことで、新たなチャレンジに挑むメンバーが増えていきました。若手・ベテラン問わず「新しい商材を扱ってみたい」「こんな売り方を試したい」と提案してくれれば、まずは「やってみろ」と背中を押す。もちろん、失敗することもあります。でも、挑戦した上での失敗は、会社にとっても本人にとっても成長の糧になります。この積み重ねが、秦商事の新しい変化を形作ってきたのだと感じています。

- 吉津

- 風土改革以外では、事業成長に向けてどのような取り組みを進められたのでしょうか。

- 秦

- 大きな取り組みとしては二つです。一つ目は、2014年に高松営業所を新築移転し、高松支店としてスタートしたことです。香川県には1971年から拠点を構え事業を展開してきましたが、今後の事業成長を見据え、大型の事務所や倉庫を新設しました。二つ目は、2016年に愛媛県に拠点を構えるタケダ(株)をM&Aによりグループに迎え入れたことです。愛媛県に拠点を持つことは以前からの経営課題でしたので、このM&Aにより四国全域をカバーするネットワークを構築することができました。

- 吉津

- M&A後の経営統合には難しさがあると思いますが、御社はいかがでしたか。

- 秦

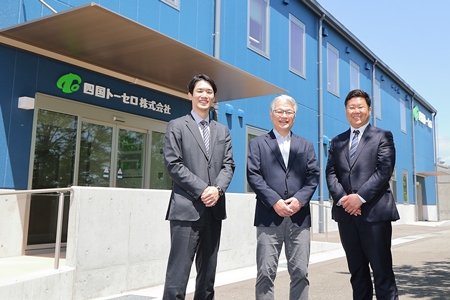

- 幸いなことに、今回は双方にとって非常に意義のあるM&Aだったと考えています。譲渡元であるタケダは後継者不在という課題を抱えていましたが、当社が事業を引き継ぎ、メンバーもほとんどの方に残っていただけました。また、M&A後は経営層や経営幹部も松山に行く機会を増やして、経営統合に向けて取り組んできました。具体的には、人事制度の統合や社内インフラの整備、社員間の交流などを徐々に進めていったのです。そして、2019年にタケダを吸収合併し、秦商事の松山支店として始動することができました。2020年には松山支店の新社屋も完成し、名実ともに経営統合を進めることができたと考えています。

サステナブルな成長を目指すターニングポイント。

- 吉津

- 代表取締役社長に就任されて以降のターニングポイントはありますか。

- 秦

- メンバーの努力もあり、事業は順調に成長してきたと感じています。一方で、徐々に問題も浮き彫りになってきました。2019年頃には、私が秦商事に入社した当時と比べて事業規模が約2倍に拡大し、それに伴いマネジメント面での課題が少しずつ顕在化し始めていたのです。

- 吉津

- どのような課題だったのですか。

- 秦

- 組織運営における「人」の課題です。急激に事業が伸びている状況でしたので、現場での「ひずみ」や「業務負荷」が少しずつ出てきている状況でした。改めて「何のために会社を運営していくのか」を自問し、自分自身と向き合うことで、経営者としての考え方を見直しました。

- 吉津

- どのような考え方の変化があったのでしょうか。

- 秦

- 事業成長に向けて、高い目標を掲げて、その高い目標をなんとしてでも達成しようとすることは重要です。ただ、現場の過剰な負荷が顕在化する中で、それは本当にサステナブルなのかと考えるようになったのです。コロナ禍の影響もあり、「中長期視点で安定的な成長になるのか」を大切にするようになりました。

組織規模も大きく変わってきたタイミングでしたので、改めて経営幹部メンバーとマネジメントの方向性を揃えました。また、採用・教育についても強化を進め、新卒採用だけでなく、中途採用も積極的に行うようになりました。

その他、人事制度の見直しにも着手しました。メンバー全員で業績を作り、利益が出ればみんなで分かち合う。そして、高い組織貢献をしたメンバーにも報いることができるよう、人事制度・評価制度・給与体系などを再構築しました。そして、年間休日数増加や有給取得の促進などにも取り組んでいます。まだ改善していける点もありますので、これからも少しずつより良いものにしていきたいと考えています。

謙虚さ・素直さを持ち、自然体で一緒に働く仲間となる。

- 吉津

- 経営において最も大切にされていることはなんでしょうか。

- 秦

- 私が経営において最も大切にしていることは「人」です。メンバーは会社にとってかけがえのない財産ですし、メンバーの成長なくして、会社の成長は絶対にあり得ません。だからこそ、経営者としての私の最大の使命は、社員一人ひとりが幸せを追求し、心から「この会社で働けて良かった」と思えるような、やりがいに満ちた環境を構築することだと考えています。

- 吉津

- 中途採用において、どのような方が入社後にご活躍されていますか。

- 秦

- 当社には70年超の長い歴史があります。創業者の手記が今も残されており、「個人と会社の信用」「他者への感謝の気持ち」「謙虚さ」を大切にしており、それらが当社の社風として今も根付いています。そのため、入社後に活躍している人は、「素直さ」や「謙虚さ」を持っている方が多いです。そしてもうひとつ大切なのが「行動力」です。当社では異業種からの転職が多いのですが、失敗を恐れず挑戦する行動力を持っている方が活躍していますね。

また、入社後の活躍という観点で大切なことは、カルチャーフィットするかどうかだと思います。「自然体」で無理をせずに頑張れる環境かどうかが重要だと考えています。 - 吉津

- 自然体で仕事ができるかを重視する考え方は、御社の選考ステップにも表れていますね。

- 秦

- そうですね。中途採用においては、1次面接は役員・部門長との面談を実施し、その上で、2次面接については、実際の現場で一緒に働くリーダークラスのメンバーと面談を行っていただきます。通常は役員面接が最後というケースが多いと思いますが、本当に一緒に働いていけるイメージを双方が持てるかが重要だと考えていますので、この順番にしています。また、受け入れ側である現場のリーダー層にも選考フェーズから関わってもらうことで、入社後の育成にも主体的に取り組んでもらえていると考えています。

一緒に働く仲間との相性は、入社後の活躍においては非常に重要だと思います。人間関係が良ければ、新しいことを学び、前向きにチャレンジしようとする方も増えるでしょう。

創業80周年を見据えて、新たな価値創造へのチャレンジ。

- 吉津

- 2026年に創業から80周年を迎えられます。今後の抱負をお聞かせいただけますか。

- 秦

- おかげさまで、事業も順調に成長を続けており、現在は売上高60億円・従業員100名程度の規模になりました。私たちは次なる目標として、2030年代に売上高100億円を目指しています。ただ、売上高や利益といった数字だけの成長は求めていません。もちろん、企業である以上、成長は必要不可欠です。しかしそれはあくまで、お客さまや地域への貢献度を高めていった結果としてついてくるものだと考えています。四国エリアのお客さまに対して、より広く・深く貢献できるよう、新たな価値を創造していきたいと考えています。

- 吉津

- 具体的に、どのような取り組みをお考えですか。

- 秦

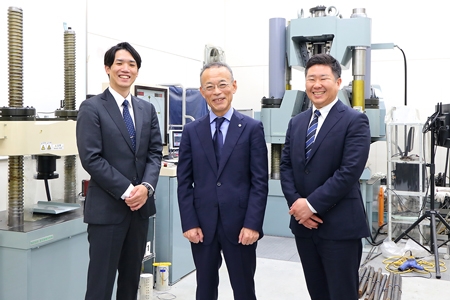

- 現在は二つの軸で取り組みを進めています。一つは、中核事業である「管工機材」「建築・土木資材」「住宅・設備機器」「工業用ゴム製品」の各分野において、四国内でのシェアをさらに高めることです。四国全域に広がる当社のネットワークを最大限に活用し、これまで以上にきめ細やかなサービスの提供を目指します。

もう一つは、新規領域である施工サービスの強化です。資材を提供するだけではなく、その資材を使った施工まで行うサービスを提供することで、お客さまの利便性は大きく向上します。お客さまに安心してご依頼いただけるよう、施工体制の整備に一層注力していきたいと考えています。

- 吉津

- これからの事業成長が楽しみですね。最後に、秦さんが感じられている四国で働く魅力についてお聞かせいただけますか。

- 秦

- 私は秦商事への入社に伴い、徳島に移り住みましたが、本当に暮らしやすいエリアだと感じています。お会いする人も温かい方が多い印象ですし、時間の流れがゆったりとしている感覚もあります。また、生活コストもそれほど高くなく、新鮮な野菜や魚もリーズナブルに手に入ります。自然の豊かさを感じながら、落ち着いた暮らしができることが四国エリアの魅力だと思います。

当社は徳島・高松・松山に拠点を構えていますが、各拠点メンバーは地元出身者がほとんどです。地元で暮らし続ける豊かさは確かにあると私は思っています。都市圏と比べると娯楽などの面では選択肢は少ないかもしれませんが、自然がすぐ近くにあり、アウトドアやスポーツを楽しむには最適です。独身の方であれば、実家に住むことで自身の趣味や勉強などにお金をかけることもできます。また、ファミリーの方であれば、住まいをリーズナブルに建てられたり、実家などの子育てのサポートを受けやすく、共働きもしやすい環境だと思います。そうしたメリットも含めて、地元・四国に根ざして働くことに価値があると考えています。

当社が運営する転職支援サイト「リージョナルキャリア」にて、(株)秦商事 代表取締役社長 秦治氏の取材記事を掲載しております。併せてご覧ください。

秦 治

(株)秦商事 代表取締役社長

1975年生まれ。大学卒業後、1999年に大手タイヤメーカーに入社。品質保証部門の技術職として、問題発生時の迅速な対処や再発防止に尽力し、管理能力を磨く。海外現地法人への赴任も経験し、国内外で豊富な実績を積む。2010年、株式会社秦商事に入社。専務取締役として、M&Aによる事業エリアの拡大や事業統合、組織の風土改革に取り組む。2016年、代表取締役社長に就任。

吉津 雅之

(株)リージェント 執行役員

広島県福山市出身。大学卒業後、株式会社リクルートに入社。住宅領域の広告事業に従事し、2013 年より営業グループマネジャーを歴任。2018年に8年半の単身赴任生活に区切りを付け、家族が暮らす四国へIターン転職を決意。株式会社リージェントでは、四国地域の活性化に向けて、マネジメント経験を活かした候補者・企業へのコンサルティングを行っている。